はじめに

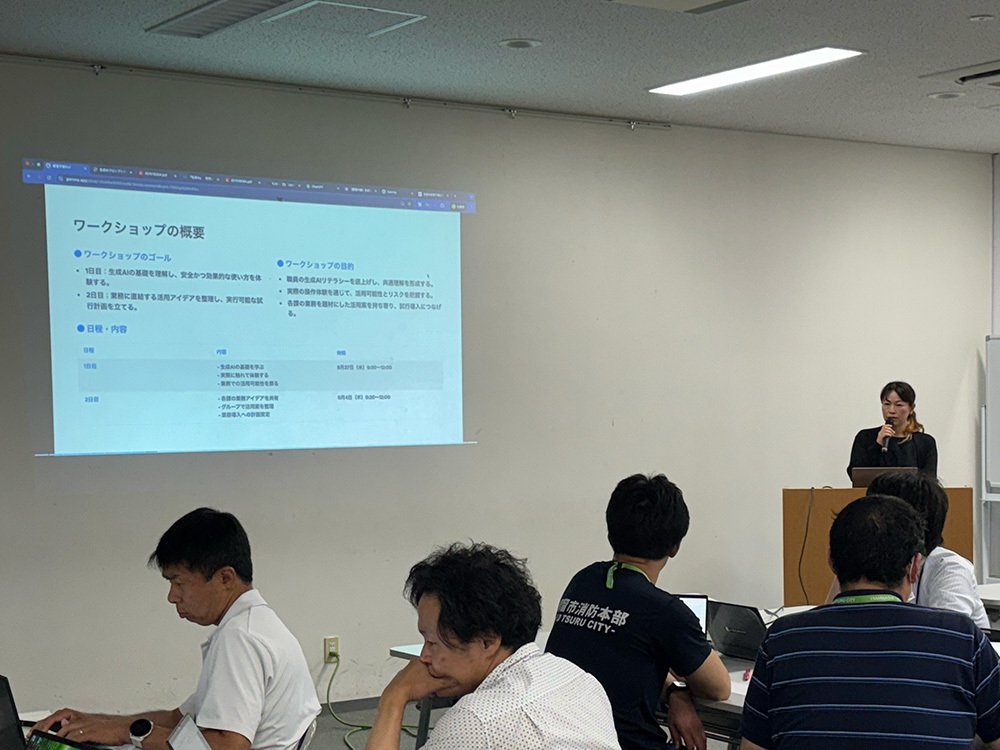

2025年8月27日、都留市役所にて「職員向け生成AIワークショップ」を実施しました。

本プログラムは、職員が生成AIを安全かつ効果的に活用できるようリテラシーを高め、庁内ガイドライン策定や試行導入につなげることを目的としています。

第1回は 「生成AIの基礎を学ぶ」「実際に触れて体感する」 をテーマに、講義とワークを交えながら進行しました。

講義の様子

インプット講義(前半)

まずは生成AIに関する基礎理解を深めました。

生成AIとは何か

従来のAIは「過去のデータから最適な答えを選ぶ」ことに強みがあり、AmazonやNetflixのおすすめ機能、銀行の不正利用検知、スマホの文字予測などで活用されてきました。

一方で生成AIは「新しいものを生み出す」AI。ChatGPTに文章作成を頼んだり、画像生成AIでバナーを作ったり、コード生成AIでプログラムを作ることも可能です。世界と日本の活用状況

世界では行政・企業を問わず導入が急速に拡大。情報通信白書や東京商工リサーチの調査からも、日本は関心は高いものの導入率は海外に比べて遅れていることが紹介されました。特に自治体では約9割が関心を示しつつも、導入済みは約3割にとどまっています。モデルとツールの多様化

ChatGPTやClaudeなどの大規模言語モデル(LLM)だけでなく、Stable Diffusionなどの画像生成、Whisperの音声認識、Soraの動画生成など、さまざまなモデルが登場しています。さらに、Notion AIやCanva、Gammaなど、これらを応用した特化型ツールも次々とサービス化されており、実務で利用しやすい環境が整ってきています。

まとめ:

生成AIは「誰でも直感的に使える段階」に入り、行政にとっても市民サービスを向上させるチャンスが広がっている。

ワークショップの様子

ワーク1:「ChatGPTを触ってみる」

基礎を学んだあとは、実際にChatGPT(無料版)を操作。

料理の相談や趣味の質問、落語の要約など、身近なテーマでAIとのやり取りを体験しました。

参加者の声

「つるビー(ゆるキャラ)のイラストを頼んだがうまくいかなかった」

「なす料理を聞いたら揚げ物ばかり。『ヘルシーに』と加えるとマリネやおしんこが提案された」

「マラソンのトレーニング法を聞いたら週4回の具体的メニューが出てきた」

「落語の要約を頼んだらマイナーな演目の要約は間違えていたが、有名なものは正確だった」

「雑草処理で『塩をまく』と出てきて、危うさも感じた。条件設定が必要だと思った」

気づき:

遊びや生活の相談でも気軽に使える一方で、情報の正確性や安全性は利用者が見極める必要がある ことを実感する場面が多くありました。

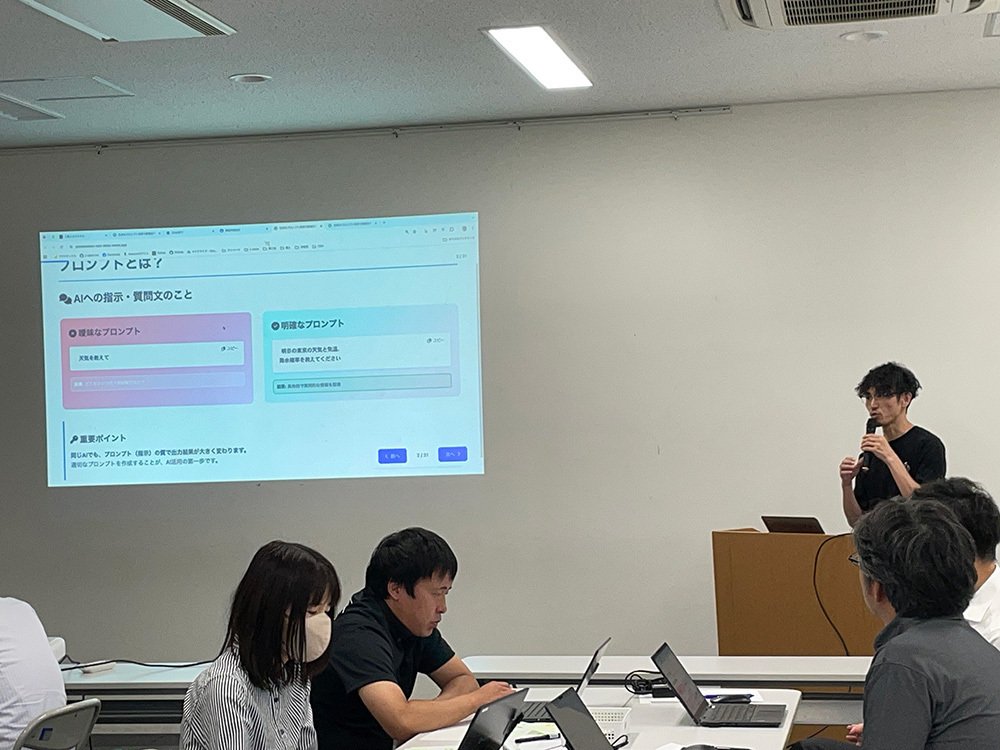

ワークショップの様子

インプット講義(後半)

続いて、業務活用において生成AIを「どう使いこなすか」「どうリスクに備えるか」に焦点を当てました。

プロンプトエンジニアリング

良い結果を得るには、AIに与える指示文(プロンプト)の工夫が欠かせません。

講義では、効果的なプロンプトの要素として以下が紹介されました。役割設定:「あなたは広報担当です」

文脈設定:「私は市民へのお知らせ文を作りたい」

目的明記:「最終的に200文字でまとめたい」

形式指定:「表形式」「Markdown」「文章」など

文体指定:「やさしく」「専門的に」「丁寧に」

制約条件:「200文字以内」「用語に注釈をつける」など

リスクと注意点

一方で、生成AIの利用には次のリスクがあることも確認しました。情報の正確性(誤情報の可能性)

著作権やコンプライアンスの遵守

個人情報や機密情報の取り扱い

依存のリスク

まとめ:

生成AIは強力なパートナーになり得るが、「うまく指示する力」と「正しく使う意識」 の両方が欠かせない。

講義の様子

ワーク2:「業務想定で使ってみる」

各課の業務をテーマにAIを活用し、改善案や文書を生成しました。

参加者の声

「200文字を1000文字に膨らませたり、要約したりできることが分かった」

「挨拶文に昨今の火災事例を含むよう頼んだら、都留市で発生してない事例が出てきたが、修正を指摘すると改善された」

「料理教室の材料費を試算させたらざっくり出てきた。さらに『このメニューで何が学べるか』まで提案してくれた」

「とあるチラシで『恐怖感を煽る表現を』と頼んだら『自治体職員として不適切』と返され驚いた」(役割指定への気づき)

「児童手当改正のお知らせ文は大枠正しかったが細かい点は不十分。ただしFAQ形式やチラシ風に整えてくれたのは便利」

気づき:

実務にそのまま応用できる部分がある一方で、地域固有の情報や制度の細部は人間の補正が不可欠でした。

ワークショップの様子

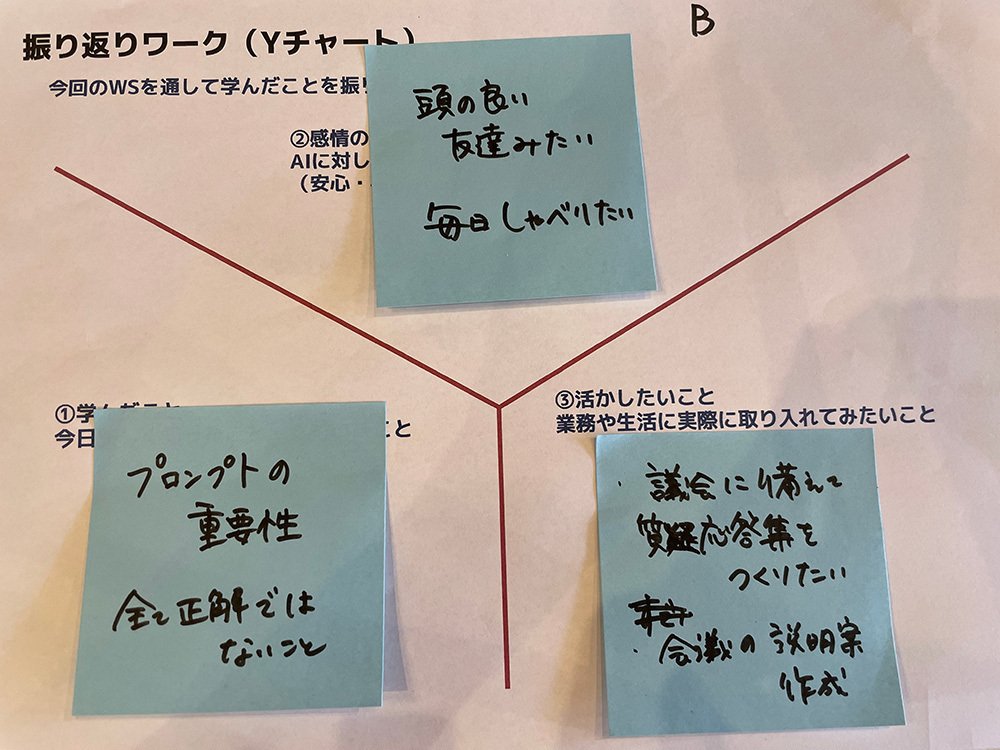

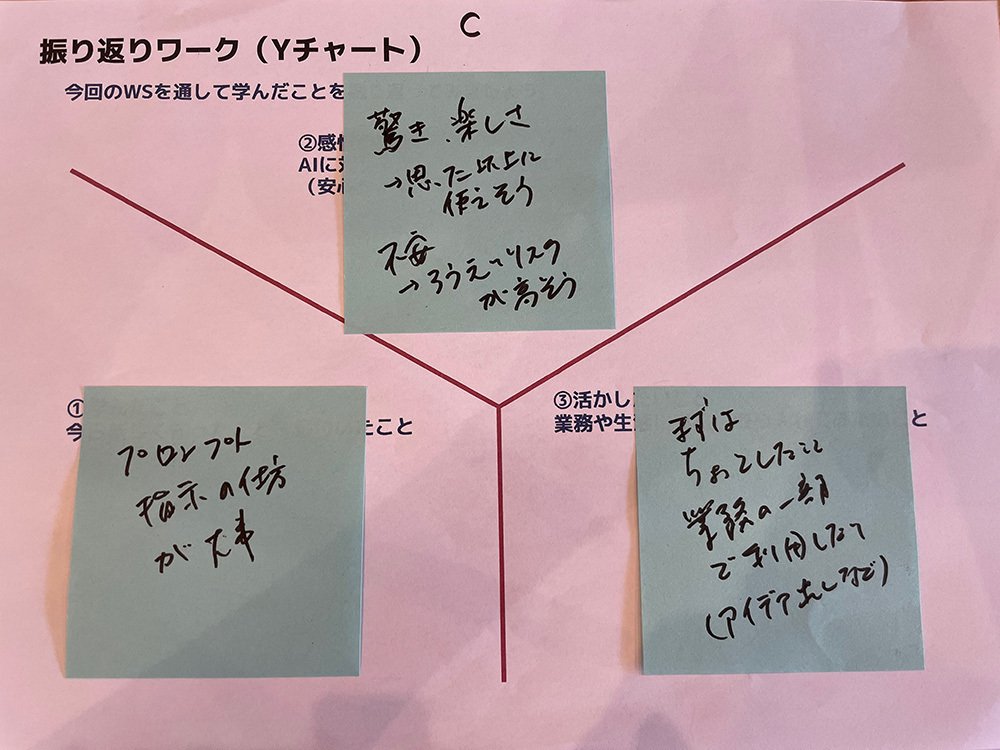

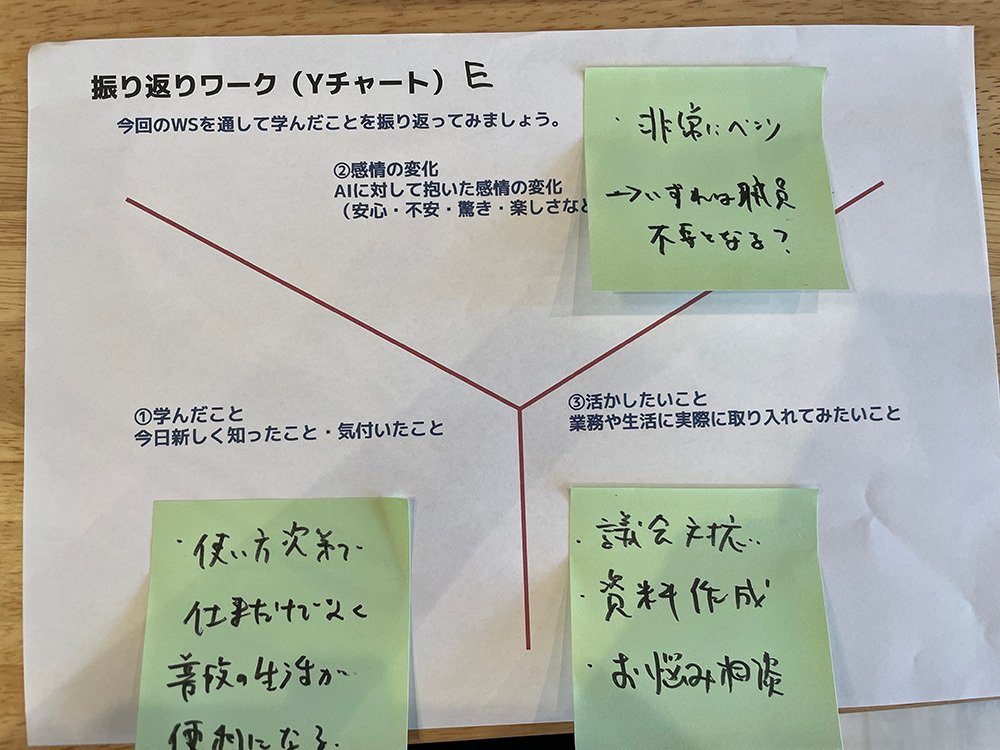

振り返りと感情の変化

最後の振り返りシートでは、多くの職員が 「不安 → 期待」 へと感情を変化させていました。

不安:「情報漏洩が怖い」「職員不要になるのでは」

期待:「便利で業務に役立つ」「仲間のように感じる」

学び:「プロンプト次第で精度が変わる」「AI任せではなく人間の頭の整理が必要」

活用アイデア:「議会資料作成」「市民向け周知文」「FAQ」「翻訳・多言語対応」

参加者の声

参加者の声

参加者の声

まとめと今後に向けて

今回のワークショップでは、

生成AIの基礎を理解した

ChatGPTを実際に触って体験した

業務での活用イメージを持てた

という3点を共通の学びとして整理しました。

次回(9月4日)のワークショップでは、自分の部署で実際に活用できそうな業務案を持ち寄り、グループで共有・整理したうえで、試行導入へ向けた実行計画を検討します。

今回の体験を踏まえ、AIを「知る」段階から「実際の業務に落とし込む」段階へと進んでいきます。