まちづくり会社向け生成AIワークショップ|参加者アンケート結果まとめ(第1回・第2回)

はじめに

2025年9月24日と9月29日、まちづくり会社(まちのtoolbox)にて社員向け生成AIワークショップを2回にわたり実施しました。STEP1は「生成AIを知ろう」、STEP2は「生成AIを業務に活かそう」をテーマに、基礎的な理解から実務への応用までを体験していただきました。

本記事では、2回のワークショップ終了後に実施した参加者アンケート(第1回7名・第2回7名)の結果を公開します。定量データと参加者の声から、社員の意識変化と今後の可能性を整理しました。

第1回アンケート結果(9月24日実施)

STEP1:「生成AIを知ろう」

定量結果(平均値・10点満点、n=7)

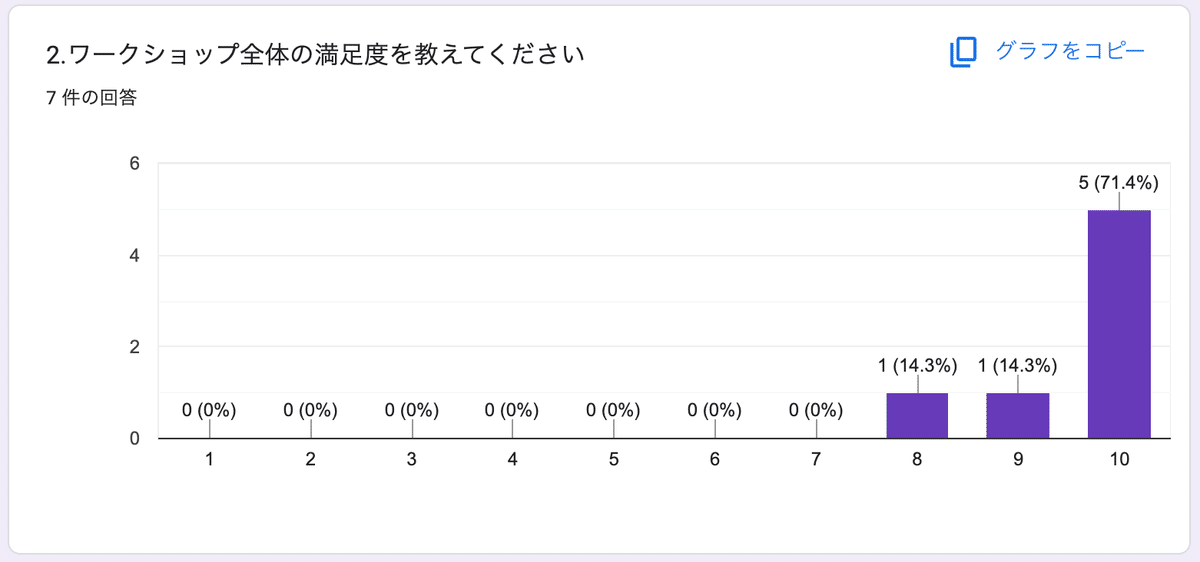

満足度:9.6

「10点(非常に満足)」が最も多く5名(71.4%)

「9点」が1名(14.3%)

「8点」も1名(14.3%)で、8〜10点で全体の100%

第1回から非常に高い満足度を示し、参加者全員が高評価をつける結果となりました。

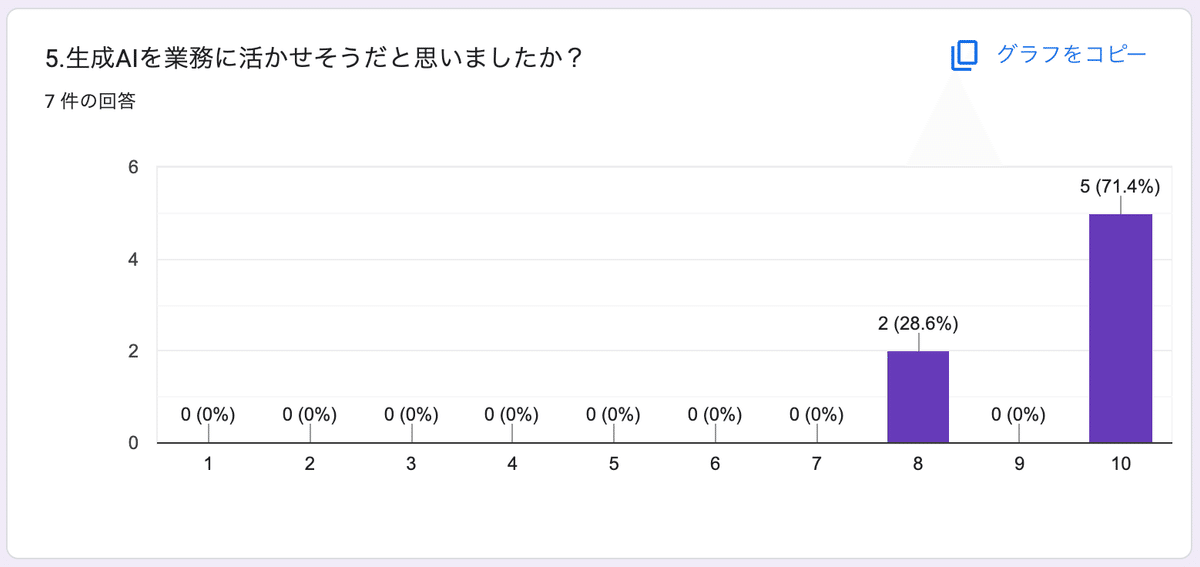

業務活用意向:9.4

「10点(非常にそう思う)」が5名(71.4%)と圧倒的多数

「8点」が2名(28.6%)

全員が8点以上を評価し、業務活用への強い意欲が示されました

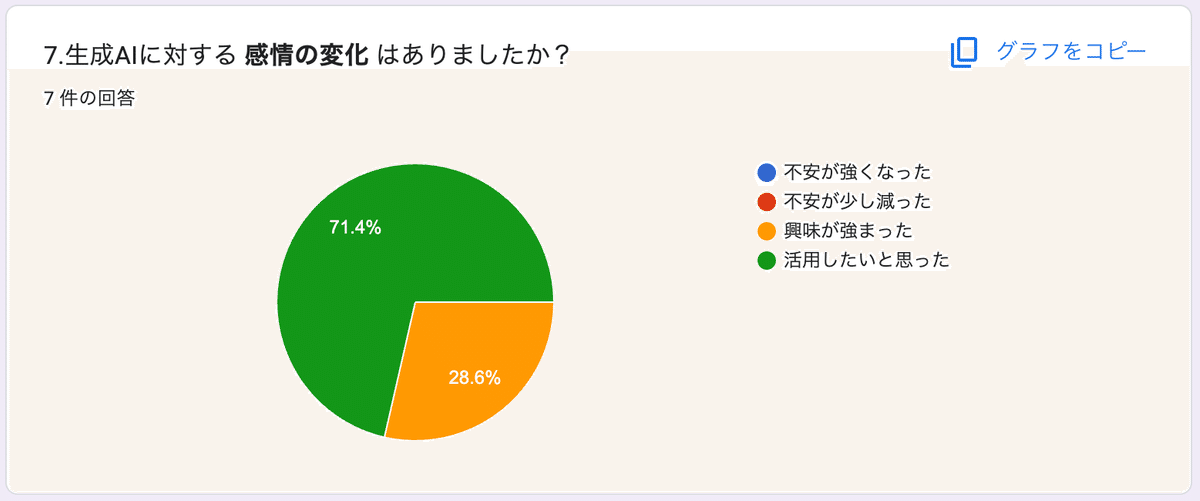

感情の変化

「活用したいと思った」:5名(71.4%)

「興味が強まった」:2名(28.6%)

と、全員(100%)が「興味」または「活用意欲」へと前向きな変化を示しました

感情の変化に対する理由

もっと使用できる場所があるのでは?と思うことが多かったので

生成AIとは何かを改めて考えられる大変有意義な時間となりました。きちんと学習をしてAIを使えば、AIに対する疑念や不安が和らぎ、楽しむ余裕が生まれました

知らなかったAIツールなどを知ったことで、可能性を感じた

日常業務にも、プライベートにも、活用次第で効率よく生活できると感じたため

具体的なプログラムを教えていただけたから

もっとAIに頼れることがあるんだと再認識しました

実務での活動の例や活動の仕方など詳しくお話いただいたので、今後、実業務に活かしていきたいと思いました

参加者は、生成AIの具体的な活用プログラムや実務での活用例を学ぶことで大きな可能性を感じ、業務効率化への期待を高めていました。特に、AIツールの多様性や実践的な使い方を知ることで、前向きな姿勢へと転換したことが印象的でした。

全体を通しての感想

改めてAIとは?という部分から学べてうやむやになっていた部分がクリアになりました

生成AIを使うためにはしっかりとしたプロンプトが必要であることを初めて知りました。また多種にわたる生成AIがあるなかで、それぞれ得意とする分野があり、またそれを組み合わせて使うことでより効果が発揮できるっという事を改めて知ることができて良かったです

まったくAIを触らない方と比べて触っているほうだと思っていたが、より効果的な使い方があると実感できた。さまざまなAIモデルが日々進化していく中で、その情報に敏感にアンテナを張り巡らせることも現時点で足りていない部分だった

日々アップデートされていくツールの情報を知れる環境にいるかいないかで、この先の生成AIとの付き合い方が大幅に変わっていくと感じました

今回AIについて検索したおかげで、関連広告が出るようになり、情報収集が楽になりました

AI初めてですが、それほどハードル高くないことも理解できましたので、たくさん使用し、使いこなしていけたらと思いました

大変素晴らしい内容でした。基本的な知識から専門的な活用事例まで、幅広く学ぶことができ大変意義深い時間になりました

参加者からは「基本から学べてクリアになった」との声が多く寄せられ、プロンプトの重要性や各AIツールの特性を理解することで、より効果的な活用への意識が高まりました。すでにAIを使っている参加者も新たな気づきを得られたことに加え、AI初心者にとってもハードルが低く感じられる内容だった点が高く評価されました。情報へのアンテナの重要性や、ワークショップの完成度の高さへの言及も見られました。

第2回アンケート結果(9月29日実施)

STEP2:「生成AIを業務に活かそう」

定量結果(平均値・10点満点、n=7)

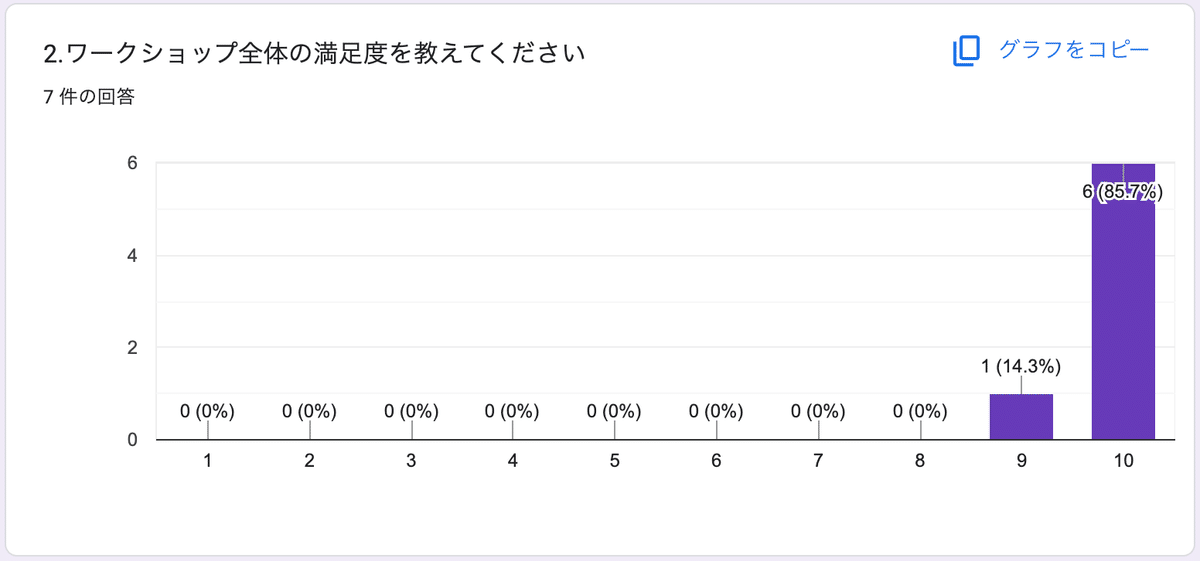

満足度:9.9

「10点」が圧倒的多数で6名(85.7%)

「9点」が1名(14.3%)

9〜10点で全体の100%を占める

第2回ワークショップでは、参加者の全員が9点以上をつけるなど極めて高い満足度を示し、実務に直結する内容が非常に高く評価されました。第1回の9.6点からさらに向上し、実践的な学びの効果が数字に表れています。

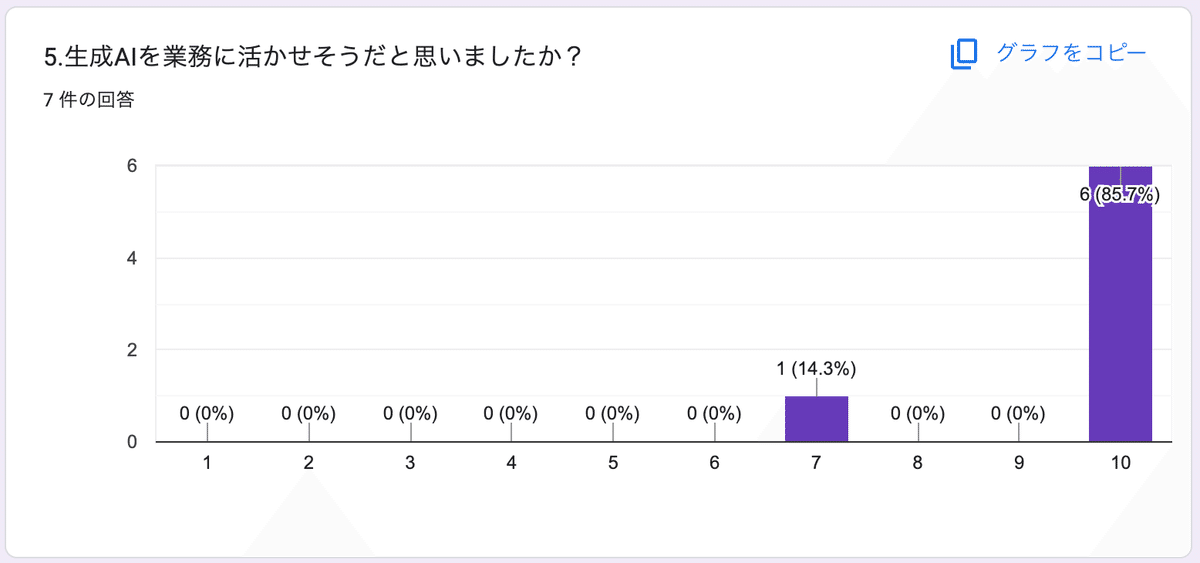

業務活用意向:9.6

「10点」が圧倒的多数で6名(85.7%)

「7点」が1名(14.3%)

全体の85.7%が最高評価

第2回では85.7%の参加者が「業務に活かせる」と最高評価をつけ、特にメール返信の自動化、LP作成、データ分析、Difyを用いたワークフロー構築といった具体的な業務改善への期待が強く示されました。7点をつけた参加者も含め、全員が実務での活用可能性を感じており、実装に向けた具体的なアクションへの意欲が高まっていることが明らかになりました。

1日目/2日目の総括評価

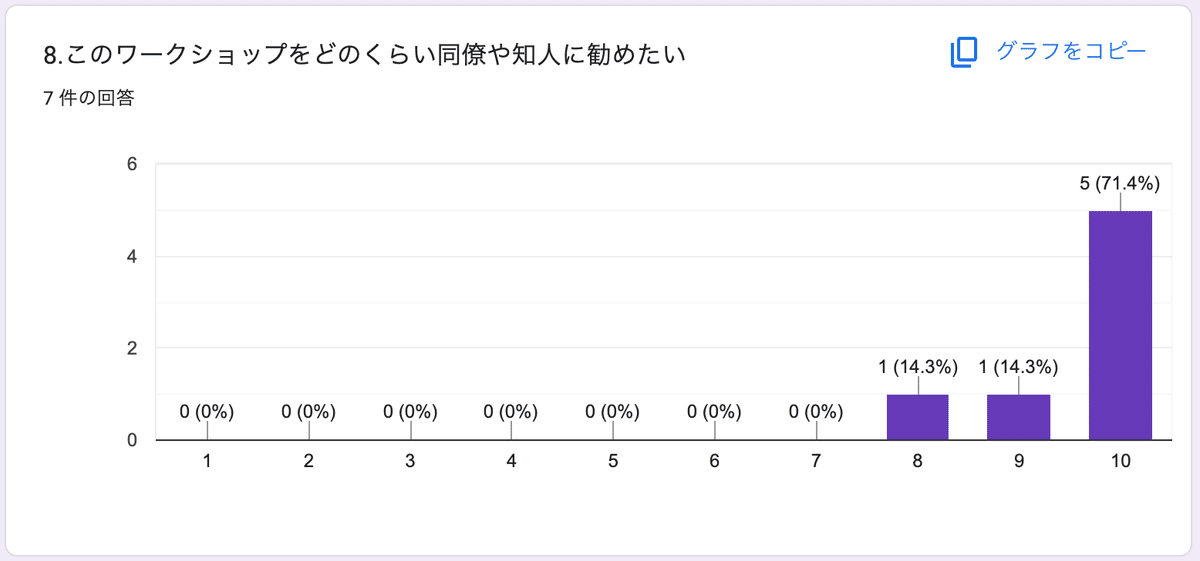

同僚への推薦度:9.6

「10点(ぜひ勧めたい)」が5名(71.4%)

「9点」が1名(14.3%)

「8点」が1名(14.3%)

8〜10点で全体の100%

両日ともに参加者全員がワークショップを高く評価し、「同僚にも勧めたい」と考える人が全員(100%)でした。第1回では「生成AIとは何か」という基礎理解と業務活用の可能性を実感し、感情面でも「不安から期待へ」の変化が全員に見られました。第2回ではさらに実務に直結した活用アイデアが共有され、参加者の87.5%が10点の最高評価をつけ、全員が「ぜひ勧めたい(8〜10点)」と回答しました。

特筆すべきは、「空いた時間の活用」というテーマで、単なる効率化ではなく「人間らしい仕事(コミュニケーション、営業、企画提案)をする時間の確保」という前向きな視点が生まれたことです。データ分析や市場調査はAIに任せ、人間にしかできない創造的な業務に注力するという働き方のデザインについて、参加者が深く考える機会となりました。

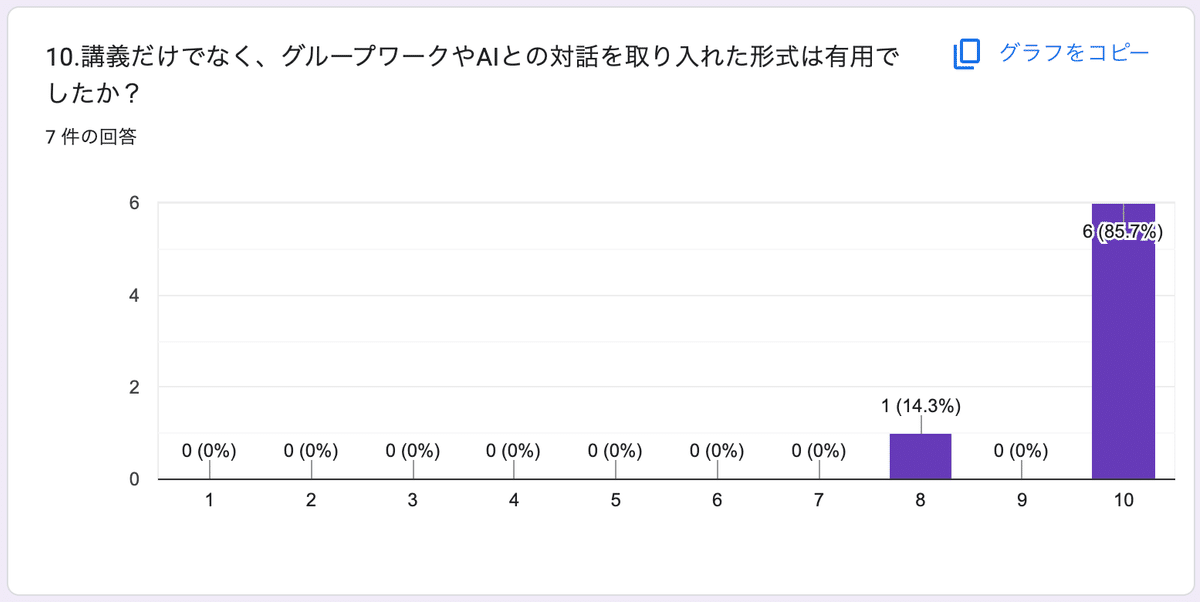

「ワークショップ形式」に対する評価

「10点」が圧倒的多数で6名(85.7%)

「8点」が1名(14.3%)

8〜10点で100%を占める

評価理由:

実際の使用感なども体験できたため

自身がワークショップで理解した内容を周りと共有する事で、同じ理解になっているか確認ができました。また周りの考えも共有されてより理解が深まりました

お互いがどんな利用方法を考え、課題を持っているのか知れたから

グループワークにすることで自分以外の意見、感性を知れるので

自分だけでなく皆さんの意見や考えを聞くことが出来勉強になりました

実際に触れて考えることが有用だった

講義と実践を組み合わせた形式は極めて高く評価され、全員が「有用」と回答しました。特に、AIとの対話を通じて業務に即した課題解決を考えたり、グループワークで意見交換を行うことで、単なる知識習得にとどまらず、実践的な気づきや他者の視点を知ることによる理解の深化、組織内での共通理解の醸成につながった点が大きな成果でした。

印象に残ったワーク・学び

どのワークでもプロンプトによっては回答に変化があった。より効果的なプロンプトを模索していきたい

Difyを用いたワークフローの実践。業務ごとに定型化できる部分はしていきたいと感じた

「時間を空ける」ことは大切ですが、「空いた時間」の活用方法も大切で、それを意識しながら日々の業務の効率化を目指すべきだと感じました

空いた時間の活用で考えた、人間らしい仕事をする時間の確保(コミュニケーション、営業、企画の提案、広報・PR活動)が現状出来ていないと思いました。データ分析、市場調査、現況の課題抽出やキャンペーン企画などはAIに任せて、人間らしい仕事をしようと思いました

生成AIでLPが作れるとは思っていませんでした。感激しました

AIのツールを業務で使用できるクオリティにするために一定の学習が必要で、それを日々、積み上げていく必要があるなと思いました

課題解決のアイデア出しでは、スタッフそれぞれが得意として、注力して改善していきたいポイントがわかりました。空いた時間の活用についても前向きに考えるきっかけになったと思います

ディープリサーチは単なる検索ではなく、複数ソースの信頼性を比較・検証する手法として今の業務に早速使用したいと思いました

まとめ

まちのtoolboxで実施した2回の生成AIワークショップでは、第1回で「生成AIを知る」、第2回で「業務に使って考える」というステップを踏むことで、参加者全員が生成AIに対しポジティブな感情を転換し、具体的な活用イメージを持つことができました。

アンケート結果からは、満足度・業務活用意向ともに極めて高い評価(第1回9.6点、第2回9.9点)が示され、メール返信の自動化、LP作成、Difyを用いたワークフロー構築、DeepResearchを活用したデータ分析といった業務改善効果への期待が特に大きいことが分かりました。同僚への推薦度も平均9.6点と非常に高く、全員が「勧めたい」と回答しています。

講義に加えてAIとの対話やグループワークを取り入れた形式は全員から最高水準の評価(9.7点)を得て、知識習得だけでなく、実践を通じた気づきや他者の視点を知ることによる理解の深化、組織内での共通理解づくりに大きく寄与しました。

今回のワークショップを通じて得られた成果は、単なる効率化にとどまらず、「時間をどう活かすか」「未来の働き方をどうデザインするか」という前向きな議論につながっています。特に、AIに任せられる業務と人間にしかできない創造的な業務を明確に区別し、データ分析や市場調査はAIに任せ、コミュニケーションや企画提案といった人間らしい仕事に注力するという新しい働き方のビジョンが参加者の中に芽生えました。

今後は、寄せられた意見や高い評価をもとに実装フェーズへと進め、まちのtoolboxから地域企業に広がるAI活用の先行事例となることを目指します。