はじめに

2025年9月4日(木)、都留市役所のDX推進プロジェクトチーム17名を対象に、2回目の「生成AI体験ワークショップ」を開催しました。

STEP1では「生成AIを知る」ことを目的に基礎的な操作を体験しましたが、STEP2となる今回は、実務に直結する活用アイデアを整理し、さらに「空いた時間をどう使うか」を考える実践的な内容に取り組みました。この記事では、自己紹介スライド作成から業務課題ワーク、空いた時間の活用法まで、当日の様子を詳しくレポートします。

当日のプログラム

ワークショップの様子

自己紹介スライド作成ワーク

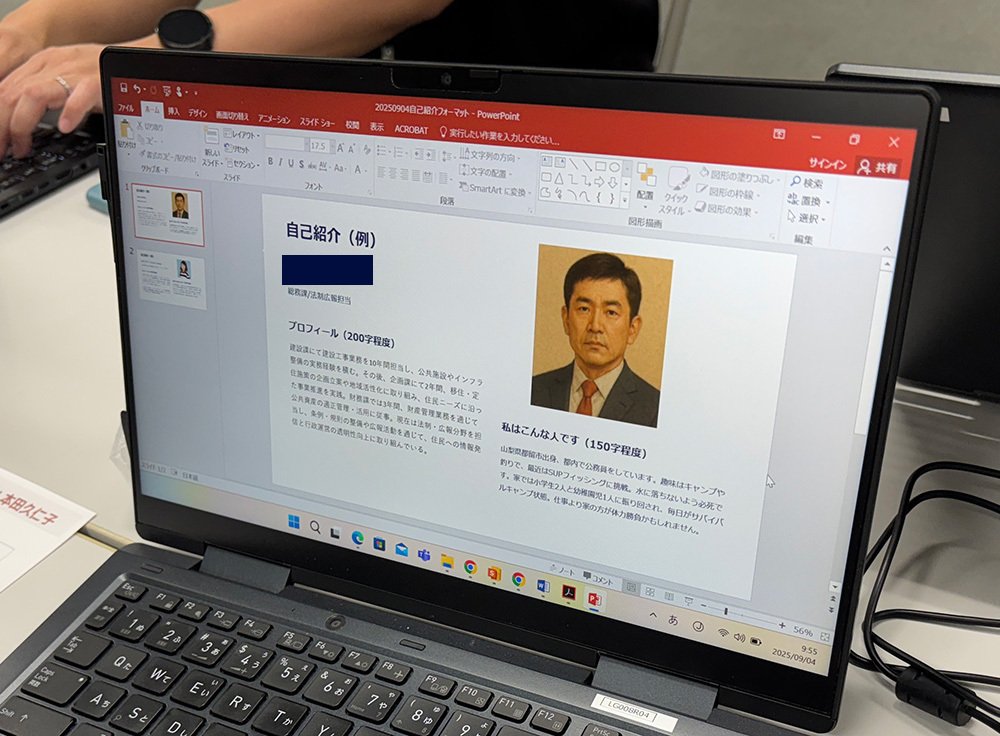

最初のプログラムは「自己紹介スライド作成」。各自がChatGPTに自分の経歴や業務内容を入力し、自己紹介文を生成。そのまま使うのではなく、表現を調整したり、絵や写真を添えて「人となりが伝わる」スライドに仕上げました。

ChatGPTとやりとりしながら自己紹介スライドをまとめる様子

このワークを通じて、参加者は AIの出力を取捨選択して整えるプロセス を実感しました。単なる練習ではなく「AIに丸投げするのではなく、自分で判断して完成させる」経験となり、後の業務課題ワークへの良い準備運動になりました。

インプット講義:実践的AI活用事例紹介

次に行ったのが「インプット講義」。AIが実務にどう役立つのかを理解してもらうため、4つの実践的な事例を紹介しました。

画像生成

キャッチコピーを考え、それに合わせた宣伝用ビジュアルをAIで生成。プロンプト次第で構図や明るさまで調整可能なことを確認しました。DeepResearch

他自治体の政策事例調査をシミュレーション。従来5時間以上かかっていた情報収集が、AIを使えば約1時間に短縮できることを説明しました。資料作成(AI骨子生成)

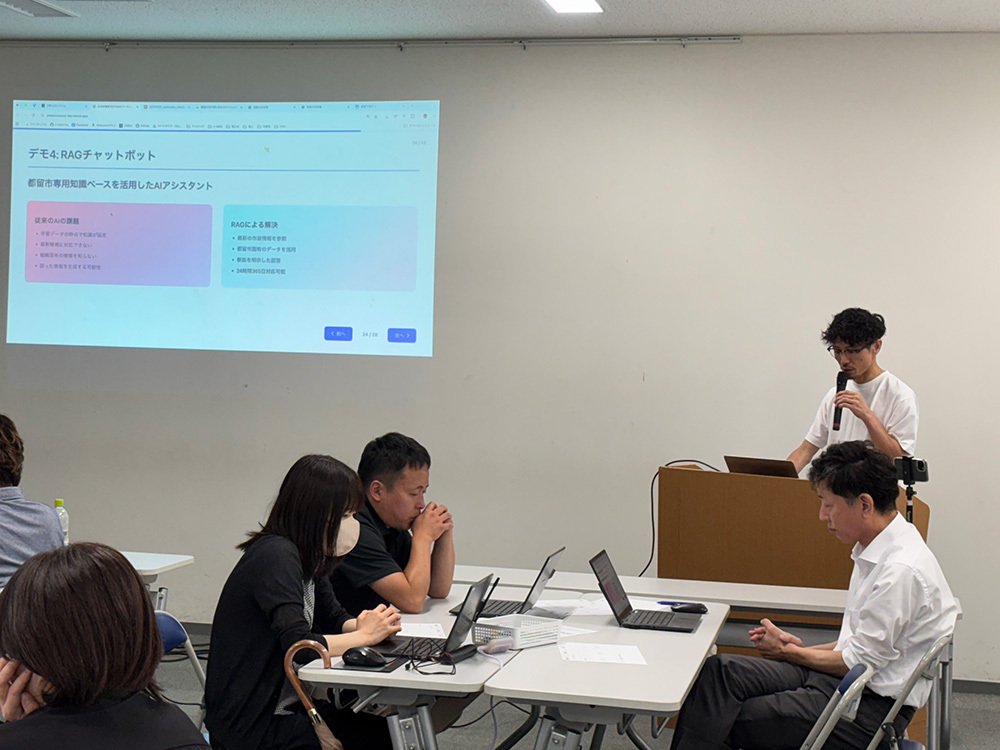

都留市向けの「AI活用ガイドライン」骨子案を生成。地域文脈を踏まえた文章が提案でき、職員の文書作成負担を軽減できることを実感してもらいました。RAGチャットボット

最新の行政情報を参照しながら回答できる「自治体専用AIアシスタント」のデモ。電話対応時間を大幅に削減できる可能性を示しました。

RAGチャットボットのデモの様子

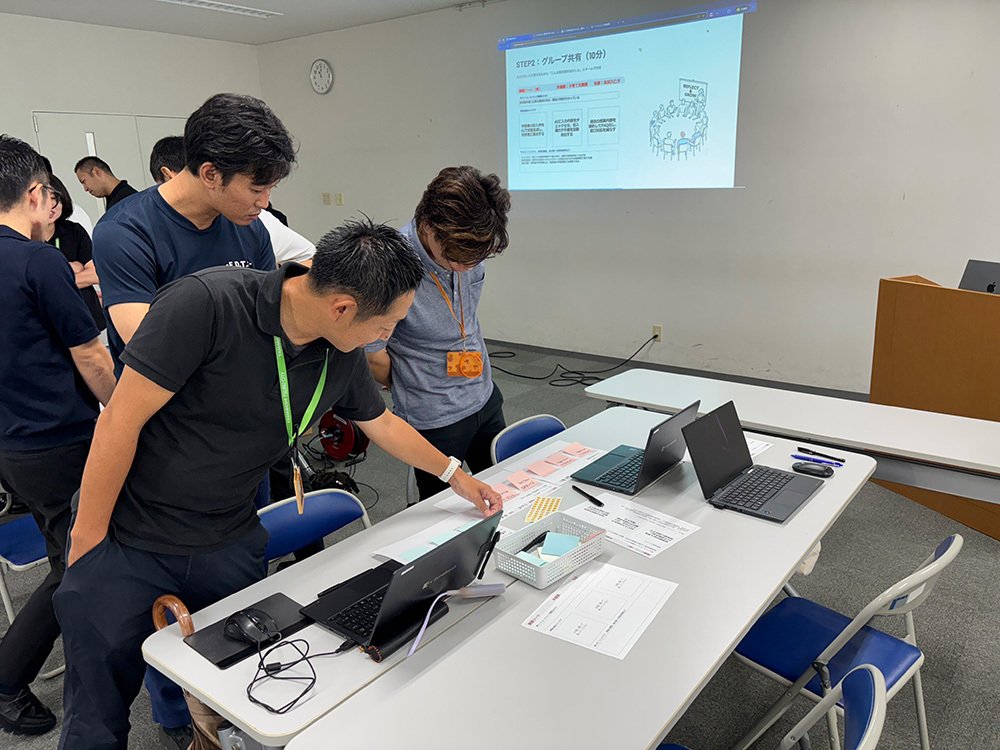

ワーク①:課題の可視化と解決策立案

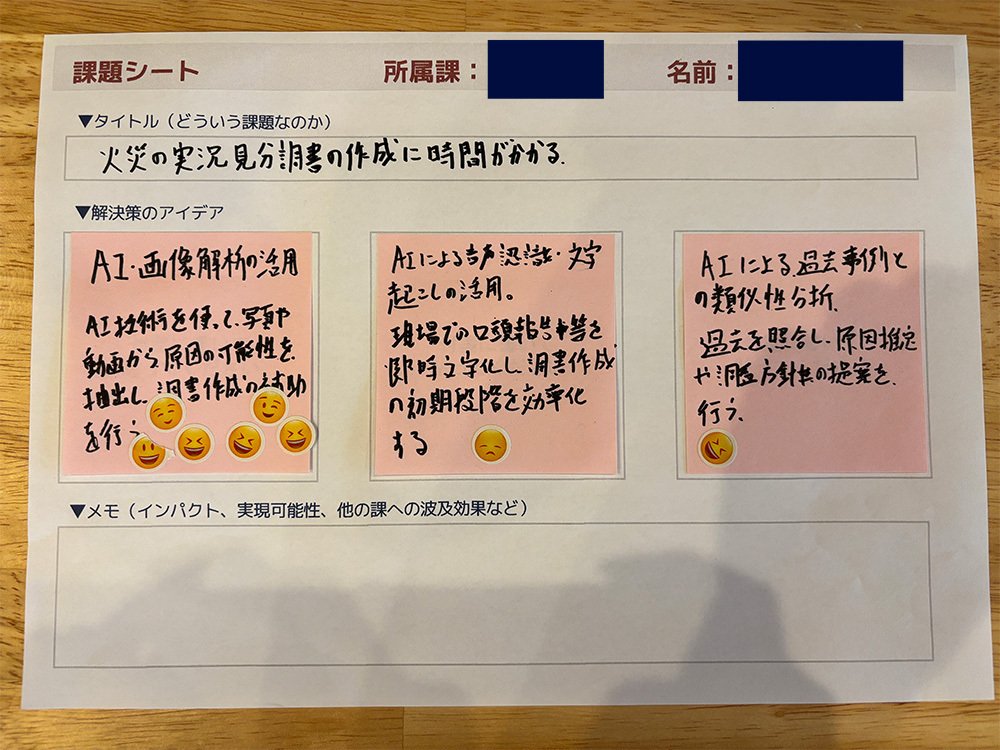

いよいよ本番のワーク。各課が日頃抱えている課題を「課題シート」に記入し、ChatGPTに解決策を相談。出てきた解決策を付箋に書き出して貼り付け、最後に投票で支持を集めました。

代表的な課題と解決策の一例は以下の通りです。

消防課:「火災実況見分調書の作成に時間がかかる」

→ 画像解析と過去事例照合で迅速化。

火災実況見分に時間がかかる

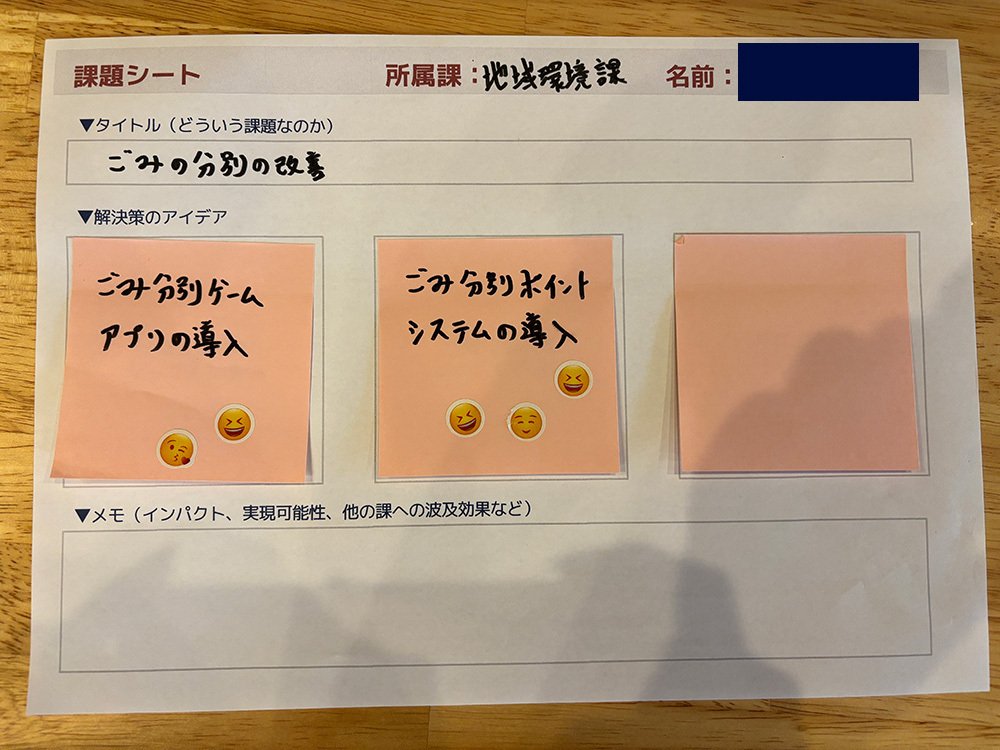

環境課:「ごみの分別の改善」

→ ゲーム感覚で学べるアプリ導入やポイント制の仕組み。

ごみの分別の改善

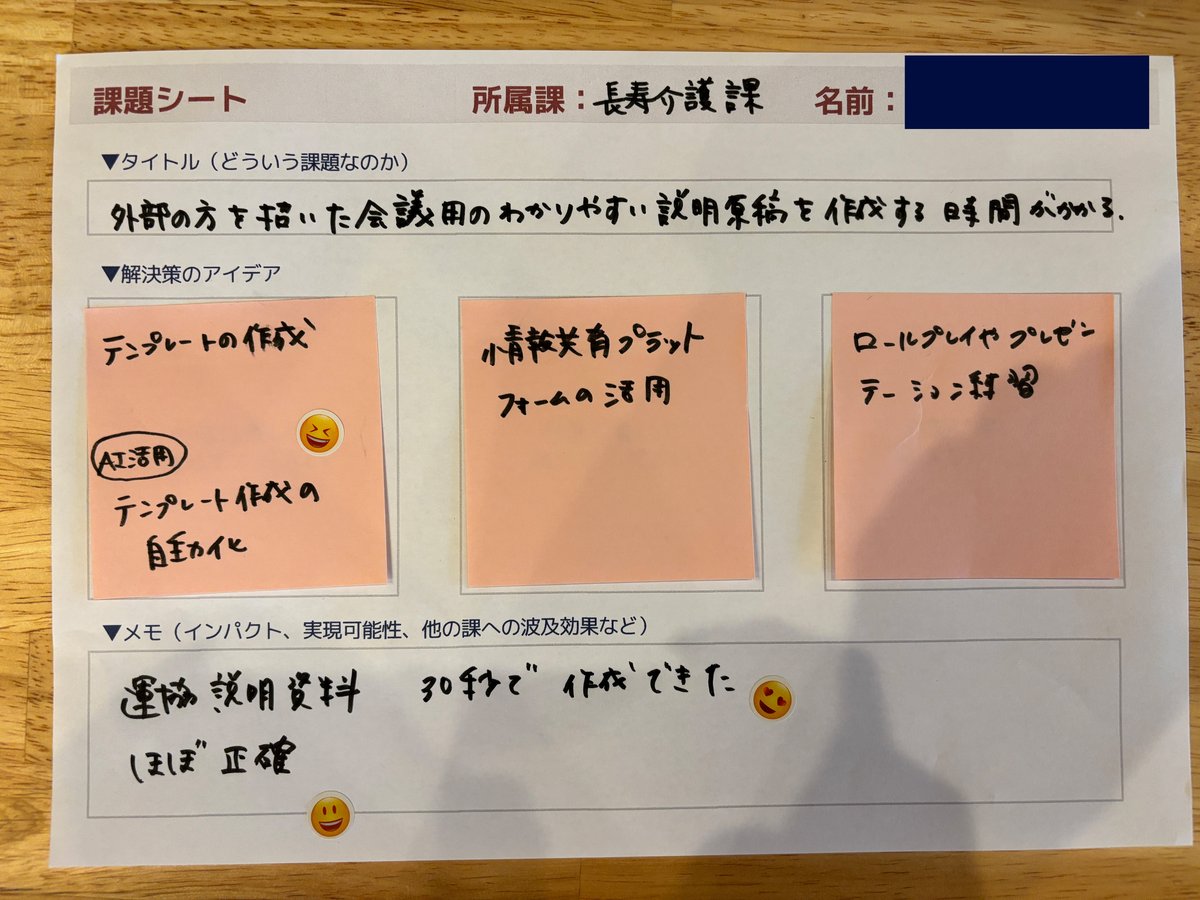

長寿介護課:「説明資料作成に時間がかかる」

→ AIによるテンプレート作成で短時間化。「30秒で完成」に驚きの声。

説明資料作成に時間がかかる

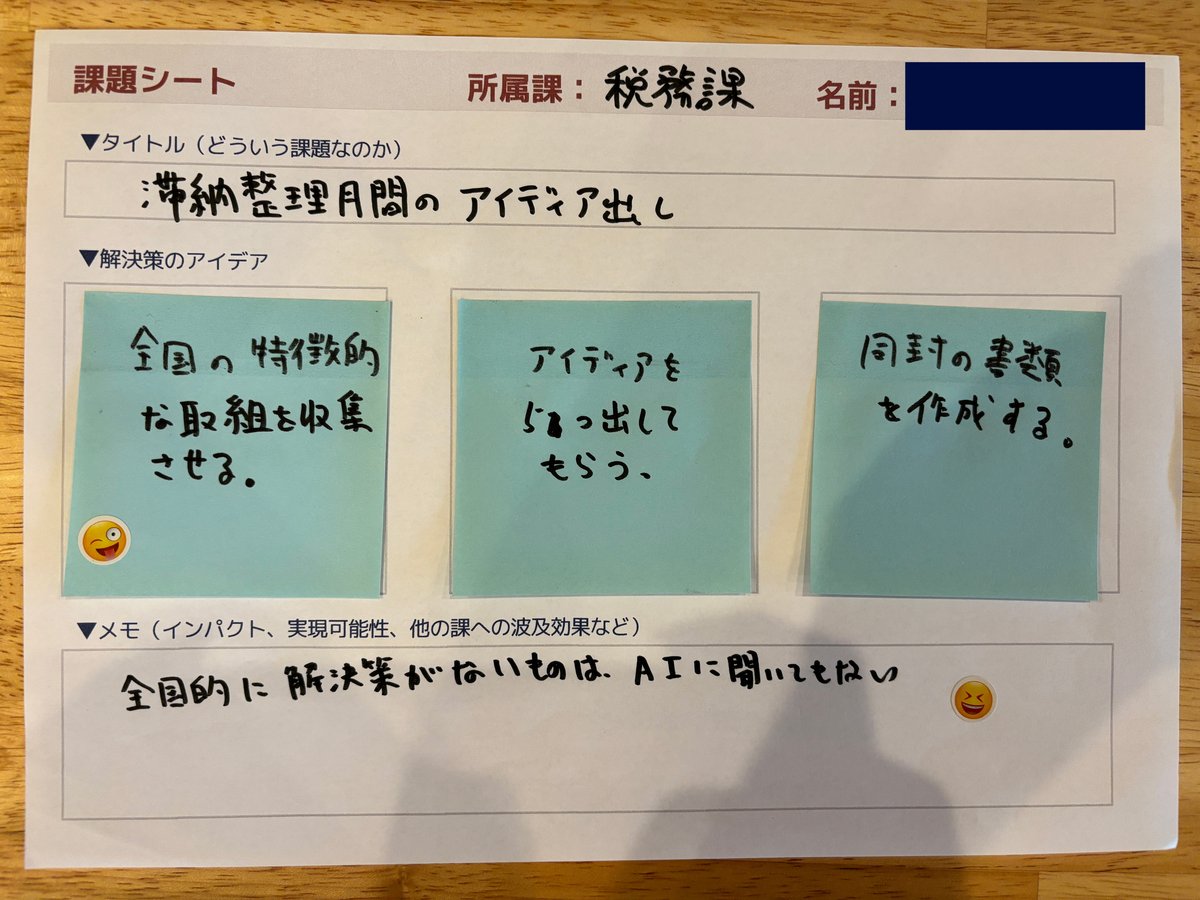

一方で、税務課の参加者からは「このテーマは全国的にも決定打がない。AIに聞いても明確な答えが出ない領域だ」という意見が出されました。

税務課:「滞納整理月間のアイデア出し」

滞納整理月間のアイデア出し

投票の様子

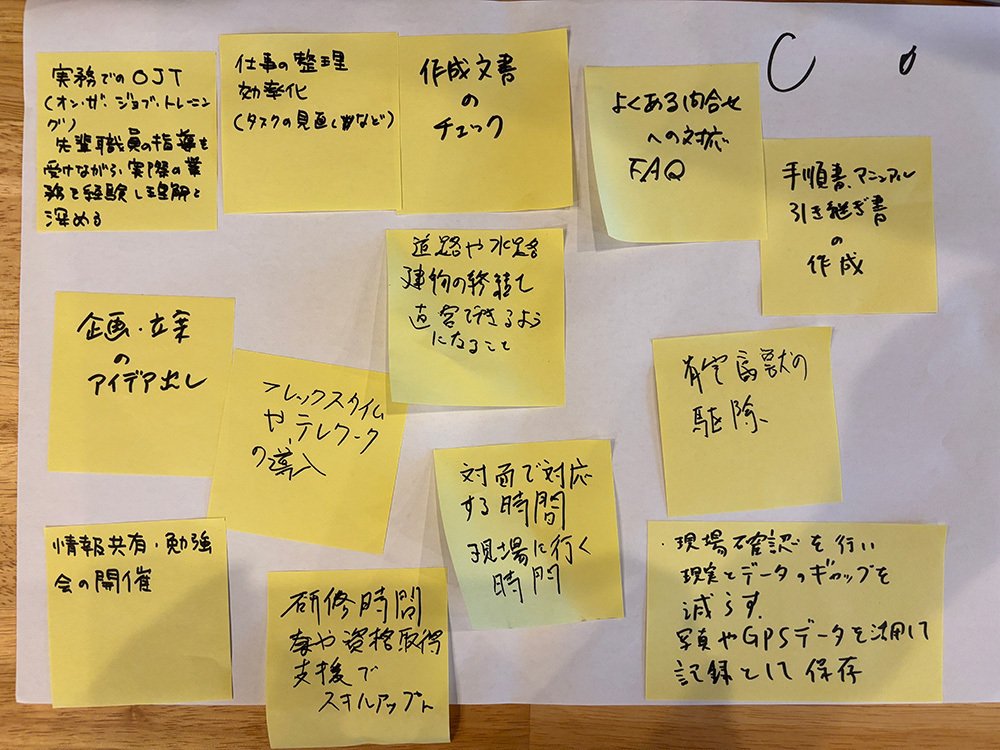

ワーク②:空いた時間の活用法を考える

次に取り組んだのは「AIで効率化したら生まれる空いた時間をどう使うか」。こちらも生成AIに相談しながらグループごとに議論しました。

出てきたアイデアは大きく5つに整理できました。

業務改善・効率化

文書整理、マニュアルやFAQ作成、さらなる自動化へ。スキルアップ・研修

OJTや勉強会、資格取得の時間に充てる。チーム活性化・企画立案

ミーティングや意見交換を増やし、新企画に結びつける。地域との接点づくり

住民イベントや現場視察など、市民サービスの強化に。リフレッシュ・余白時間

休憩やリフレッシュも大切な投資。余白があること自体が改善につながる。

空いた時間の活用法を書き込む様子

発表の様子

空いた時間の活用方法

気づき

AIによって削減できた時間は単なる「余裕」だけではなく、人・組織・地域に再投資できる資源。効率化だけでなく「どう還元するか」を議論できた点が大きな成果でした。

参加者の声

振り返りとして、参加者の皆さんから、以下の観点で一言いただきました。

・今日一番印象に残ったこと

・明日から業務に使えそうなこと

「今日ほぼ初めて触れた。非常に便利でびっくりした。正直、私たちの部署はマニュアル化が全く進んでおらず、人のスキルに依存している。これを活用してチャートを作り、職員の対応を平均化できるようにしたい」

「AIに課題を投げるだけで発想が広がり、自分では思いつかないアイデアが出てきて面白かった」

「プロンプトを工夫することで回答が大きく変わるのが印象的だった。チーム内で共有できたのも良かった」

「情報が正しいとは限らないので鵜呑みにせず確認が必要。個人情報や部外秘を入れるのはリスクがある」

「決算資料のための集計作業などの効率化に使えそう」

「生成AIは大規模なシステム開発などの必要がなく、職員一人一人の意識で業務改善できるところがとても良い。プライベートなどでも積極的に使い、活用の幅を広げたい」

これらの言葉から見えるのは、参加者が生成AIに対して 便利さや可能性に大きな期待を寄せている一方で、リスクへの懸念も同時に感じている ということでした。

生成AIを前向きに捉えながらも、情報の正確性や個人情報の扱いなどについて慎重に対応しなければなりません。このバランス感覚こそが、自治体での実装において重要な視点だと感じました。

参加者が感想を話している様子

今後の展望

今回の設計で重視したのは、「AIを知る」から「AIを使って考える」へのシフト。課題シート、付箋、投票といったアナログな仕組みを組み合わせることで、全員の意見を可視化し、納得感を伴う議論ができました。

成果として特に大きかったのは、以下の3点でした。

一人一人が生成AIに触れられたこと

「まずは自分で操作してみる」ことで、ツールとしての可能性と限界を体感できました。具体的な活用イメージが描けたこと

課題解決ワークや空いた時間の検討を通じて、自分の業務にどう結びつくのかを考えることができました。生成AIをポジティブに捉えられたこと

効率化や業務改善だけでなく、「時間をどう活かすか」という前向きな議論につながり、AIを前向きに受け止める姿勢が広がりました。

今後は、支持を集めた解決策をもとに、当社エンジニアが各課にヒアリングし、試作・実装フェーズへと進んで行く予定です。

まとめ

STEP2ワークショップを通じて、職員は「AIをどう業務に取り入れるか」を具体的に考え、さらに「その先の時間の使い方」まで議論することができました。

生成AIは便利なツールであると同時に、未来の働き方をデザインする鍵。都留市役所DX推進PTの挑戦は、単なる効率化にとどまらず、前向きな実践の場となりました。

今後もこの挑戦を積み重ね、都留市から全国の自治体に広がる「AI活用事例」として共有していきたいと思います。