まちづくり会社向け生成AIワークショップ 第1回レポート(2025/9/24実施)

はじめに

先日、まちづくり会社「まちのtoolbox」様を対象に、生成AIワークショップを開催しました。

この会社は、ふるさと納税事業・カーシェアリング事業・移住定住促進・情報発信・SNS運用など、多岐にわたる業務を担っています。日常的に膨大なタスクを抱える中で、主軸となるふるさと納税返礼品の魅力向上のための施策などにリソースを割けないという課題があるという話を事前MTGで伺いました。

そこで今回は、AIをただ「知る」だけでなく 自分たちの業務にどう取り入れられるか を実際に考え、体験し、議論することをゴールにしました。

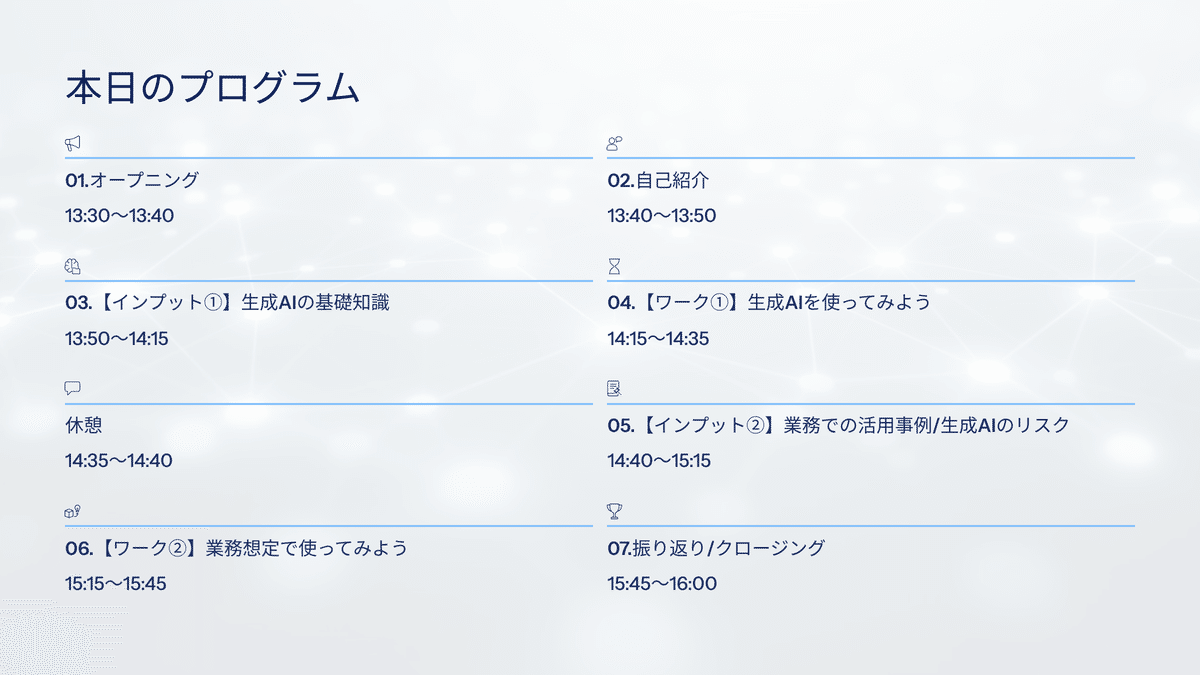

第1回は「基礎理解+実際に触ってみる」に重点を置き、講義とワークを交えて進行しました。

インプット講義(前半)

冒頭では「生成AIの全体像」をテーマに講義を行いました。

生成AIとは何か

従来AIが「最適な答えを選ぶ」のに対し、生成AIは「新しいものを生み出す」技術であること。

世界と日本(企業、自治体)の活用状況

海外では行政・企業を問わず導入が拡大中。日本は関心は高いものの企業も自治体も導入が遅れ気味であること。

モデルとツールの多様化

ChatGPTやGemini、ClaudeなどのLLM、Stable Diffusion(画像)、Whisper(音声)、Sora(動画)といった多様なモデルに加え、Notion AIやCanvaなど特化型ツールも普及していること。

ツールの紹介

当社でも導入している議事録要約ツールtl;dv、資料作成ツールGammaの紹介。デモを見せる。

ワーク1:「使い慣れたAIで業務外のことを聞いてみる」

前半の講義のあと、参加者には「業務ではなく、あえて日常や身近なテーマでAIを試してみる」という課題に取り組んでもらいました。

この狙いは、AIを気軽に触りながら「使い方のコツ」を学ぶこと、そして普段それぞれがどのようにAIを使っているのかを共有することにありました。

どんなことを試してみたのか

旅行プランの提案

「温泉に入りたい」「海がある場所」「地元の美味しいものを食べたい」など条件を入力すると、瞬時にモデルプランが提示されました。参加者は「これまでなら何日もかかっていた提案がその場で出せる」と驚きを隠せませんでした。エゴサーチ

「〇〇所属の〇〇とはどのような人物ですか?」と聞いたところ、最初は違う人物像が出てきましたが、補足を与えることで正しいプロフィールに近づきました。さらにプライベートの生活まで推測され、参加者は「実在するかのような描写に納得感がある」と感想を述べていました。

シェアタイムでの学び

最後に全員で結果を共有すると、「AIは便利さと同時に誤りや曖昧さも持ち込む」 という共通の実感が浮かび上がりました。

AIに投げてみると一瞬でアイデアやアウトプットは出るものの、条件の与え方や補正の仕方次第で精度が大きく変わることが体感され、「AIをどう活かすかは人次第」という気づきが強調されました。

インプット講義(後半)

後半は「生成AIを業務でどう使うか」に焦点を当てました。ここでは、単にAIを便利な道具として扱うのではなく、「どうすれば業務の質や効率を高められるか」を具体的に掘り下げました。

プロンプト設計の基本

まず、AIを使いこなすための土台となるのが「プロンプト設計」です。役割(例:広報担当者として)/文脈(対象は寄付者)/目的(SNS投稿文を考える)/形式(140文字以内)/文体(親しみやすく)/制約条件(固有名詞は必ず入れる)といった要素を意識することで、出力の精度が格段に変わりることを説明しました。

実際にワークでは、条件を一つ加えるだけで文章の雰囲気や説得力が大きく変わることを体感していただきました。

AIの得意・不得意

次に、AIの強みと限界についても整理しました。

得意なこと:文章の型づくり、複数案の提示、翻訳、要約、アイデア出し

不得意なこと:最新制度の正確性、専門的数値の根拠提示、固有名詞の正確な扱い

ここで強調したのは「AIに任せきりにしない」姿勢です。最終的な責任は人間が持つという前提に立つことで、安心して業務に活かせるようになります。

最新ツールの紹介

また、参加者にはGoogleが発表した最新の生成AIツールもご紹介しました。

NotebookLM:文書やWebサイトをアップロードすると、自動で要約や整理を行い、音声や動画、レポートに変換できる革新的なツールです。例えば、長い会議資料をアップロードするだけで重要ポイントを抽出し、要約を音声で確認できるため、従来数時間かかっていた作業を大幅に短縮できます。

Nano Banana(Gemini 2.5 Flash Image):驚異的なスピードで画像生成・編集を行える画像AIです。自然言語で「背景を雪山に」と指示するだけで即座に高品質な画像を出力し、顔の一貫性も保たれます。実際に、カジュアルな服装の写真を数秒でビジネススーツ姿に変換するデモは参加者からも驚きの声が上がりました。

こうした最新動向を紹介することで、AIが単なる文章生成にとどまらず、情報整理からビジュアル制作まで広がっていることを実感いただきました。

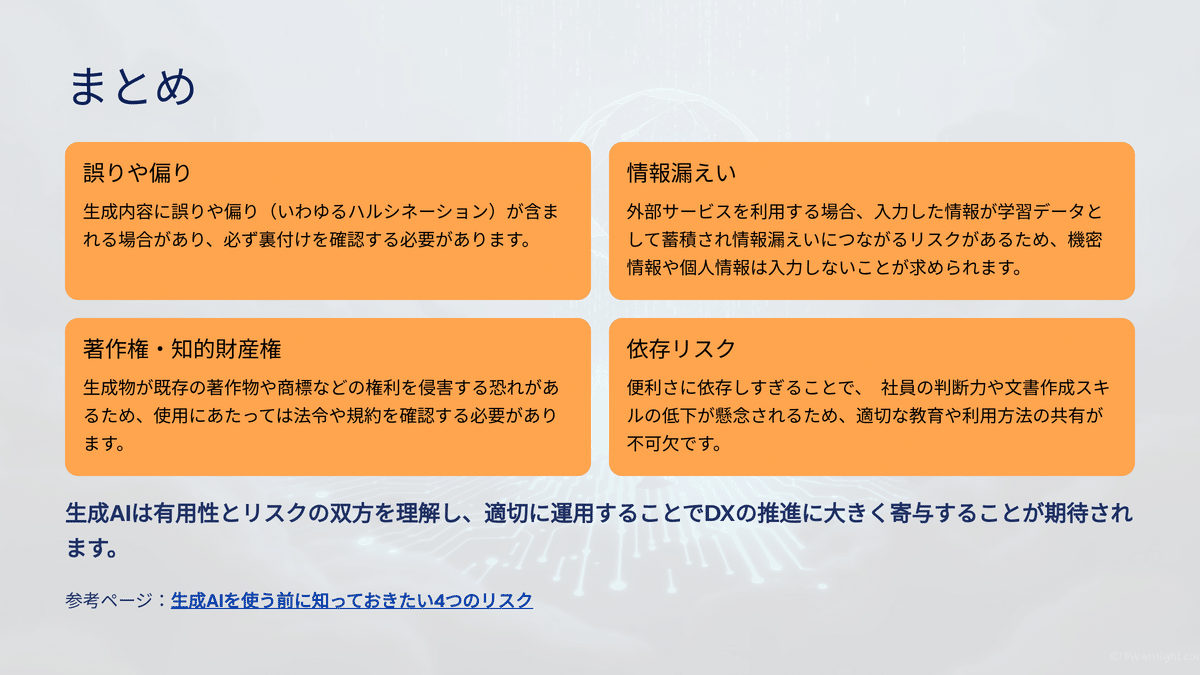

リスクと注意点

最後に、生成AIの利用には次のリスクがあることも確認しました。

情報の正確性(誤情報の可能性)

著作権やコンプライアンスの遵守

個人情報や機密情報の取り扱い

依存のリスク

ワーク2:「業務想定で使ってみよう」

このワークでは「AIを業務にどう活かせるか」をテーマにした課題に参加者に取り組んでもらいました。カーシェアリング事業の担当者は、AI「実際の利用者」の役割を付与し、利用シーンを想定した検証に活用したり、ふるさと納税事業の担当者は生成AIを用いた業務改善アイデアの実践を行いました。この時間を使って、実際に業務で必要なバナーを完成させた参加者もいました。

具体的なアイデア・取り組み

ユーザー視点での課題抽出(カーシェアリング事業担当者)

カーシェリングの想定ユーザーを「運転経験がほとんどない大学生」とし、提示された説明書を読みながら利用可否を検討。

浮かび上がった課題としては以下が挙げられました:料金体系や利用時間の制限が分かりにくい

駐車場の場所が限定されている

返却時の充電作業に不安が残る

「お財布に優しい」といった曖昧な表現が利用判断の妨げになる

AIを使った改善・制作(ふるさと納税事業担当者)

説明資料の改善:不明瞭な表現や曖昧な説明を、AIで具体的かつ分かりやすい文章にリライト。

マインドマップ化:サービス利用の流れや業界の工程をAIで可視化し、理解や検討を支援。

画像・動画の生成:バナーや動画素材をAIで作成。不要部分を削除・修正し、Canva等と組み合わせ短時間で完成度の高い成果物に仕上げた。

即業務活用:「一つの仕事が片付いた」との声が出るほど、成果物がそのまま実務に直結する場面もあった。

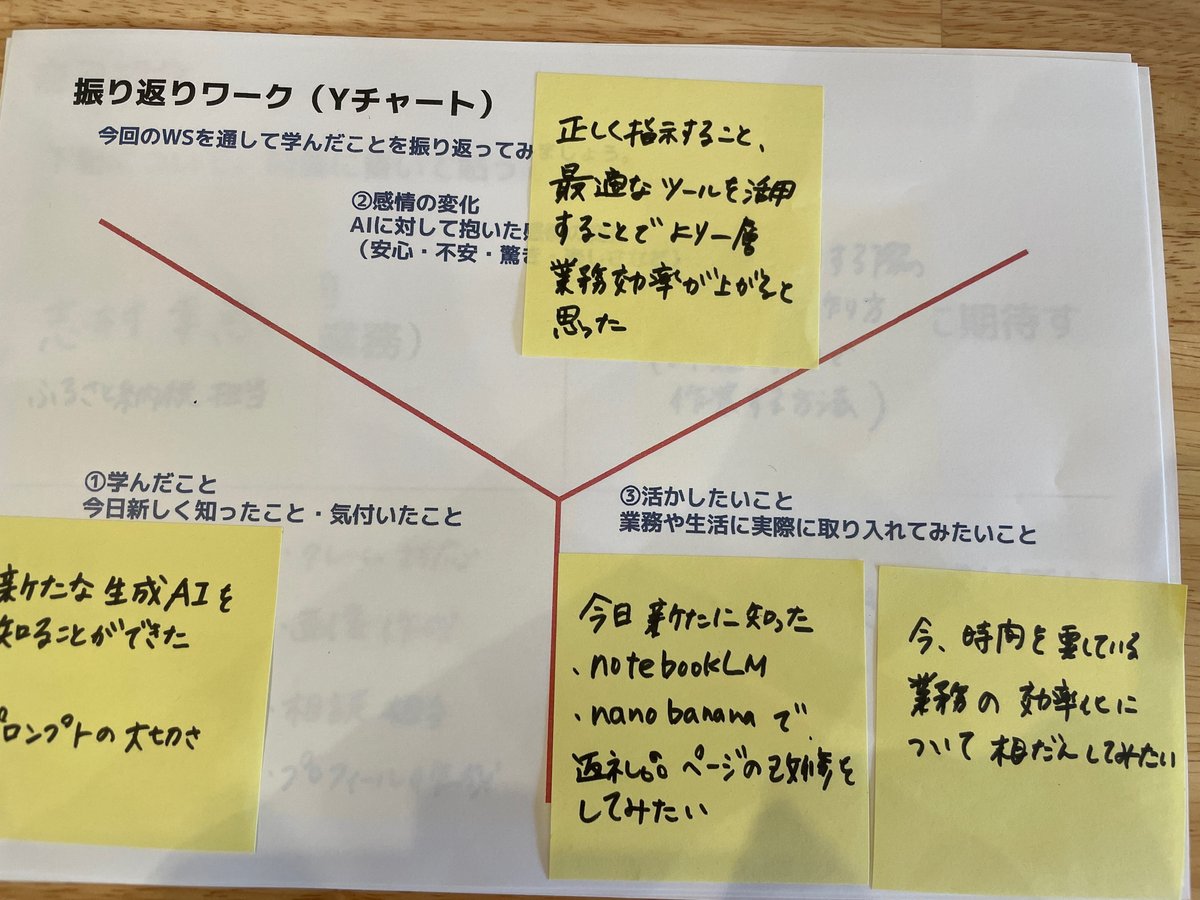

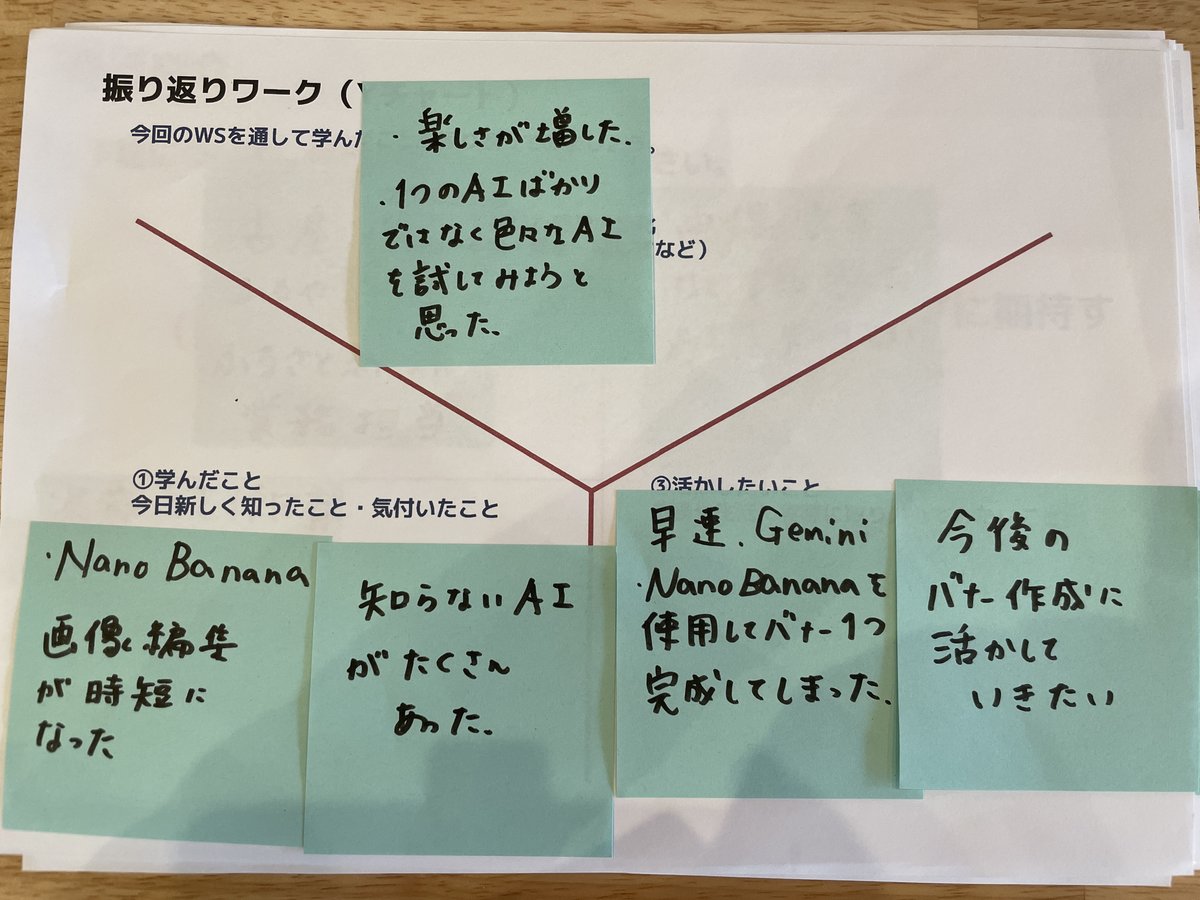

参加者の気づき・学び

AIツールの品質が向上し、「以前より実務で使えるレベルになった」との実感が共有された。

これまで知らなかった編集方法やツールの活用法に触れ、新たな業務効率化の可能性を発見。

AIの強みは「スピード」「具体性」「手軽さ」にあり、特に説明資料作成、画像・動画編集、情報整理といった場面で即戦力になることを体感できた。

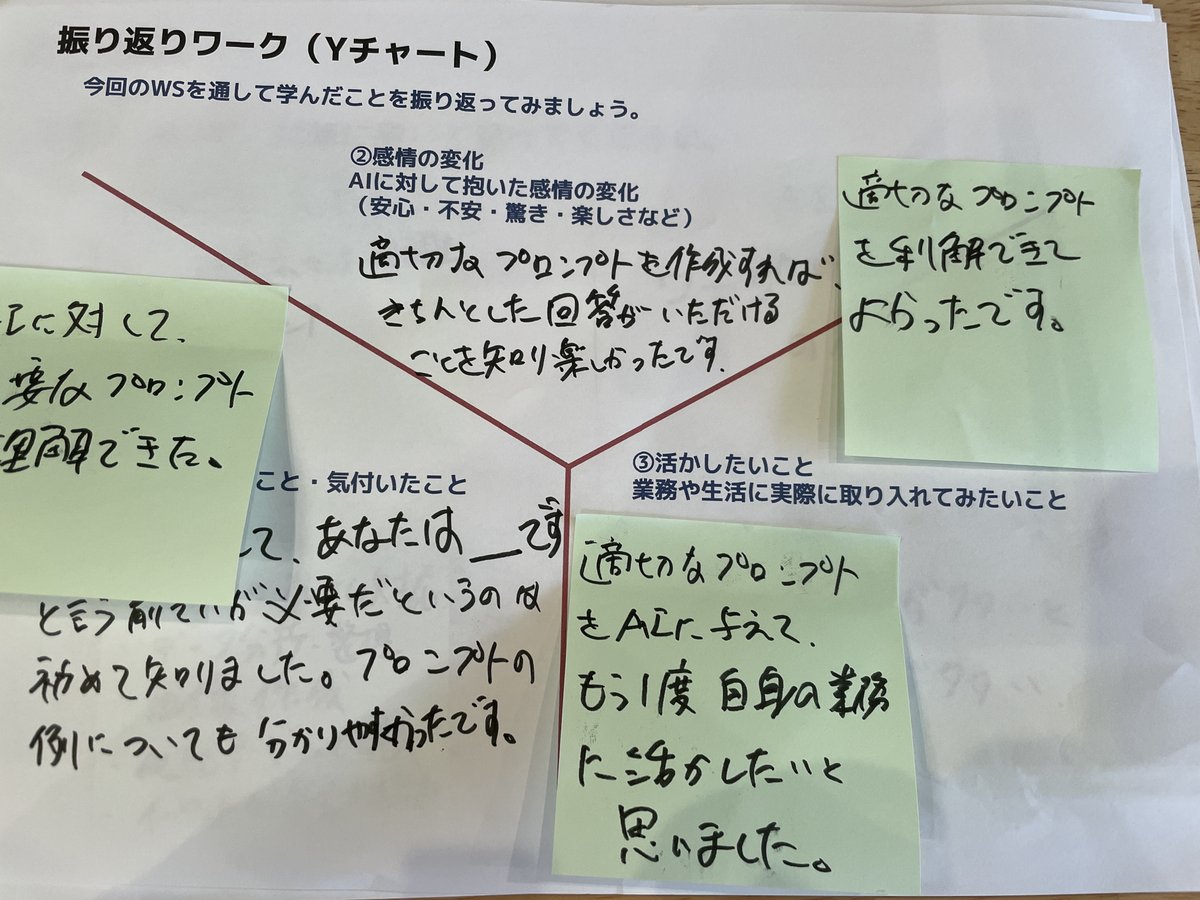

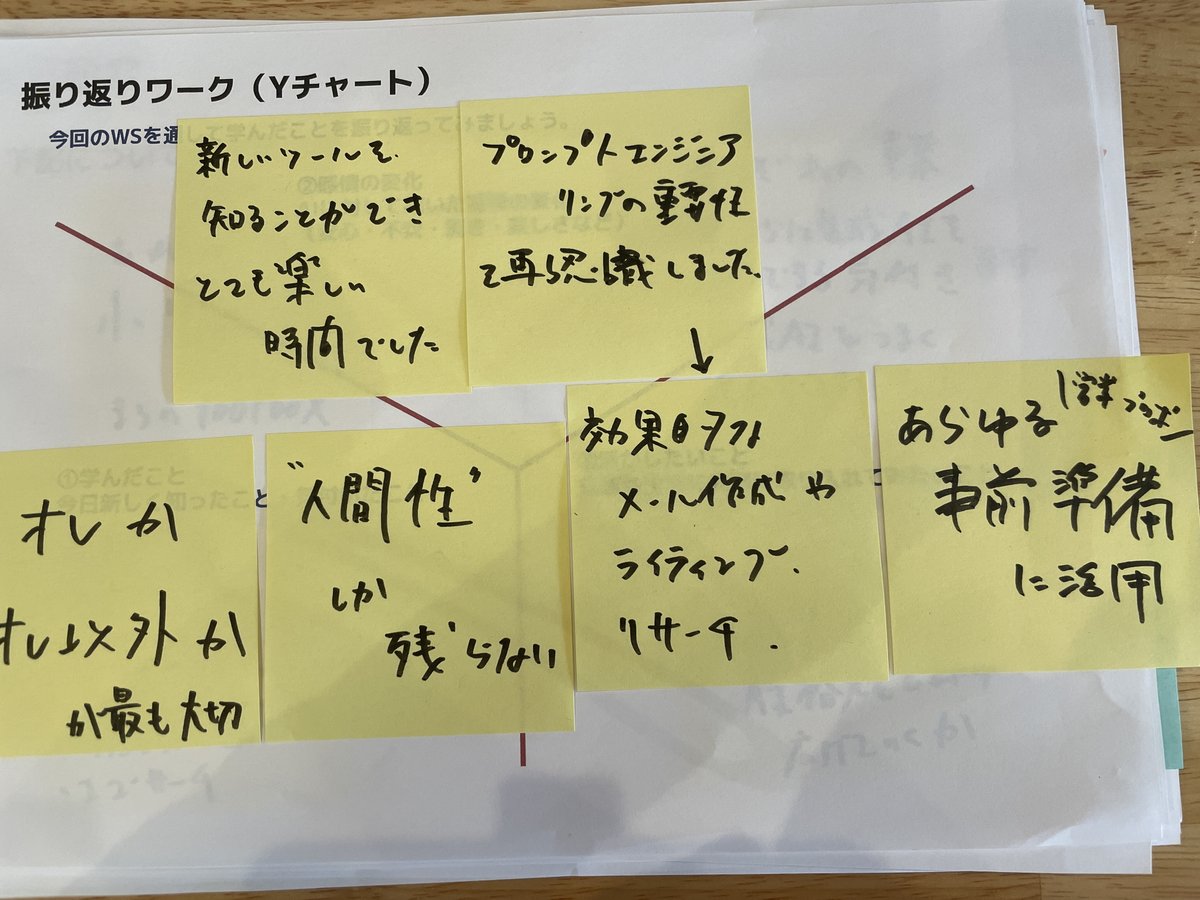

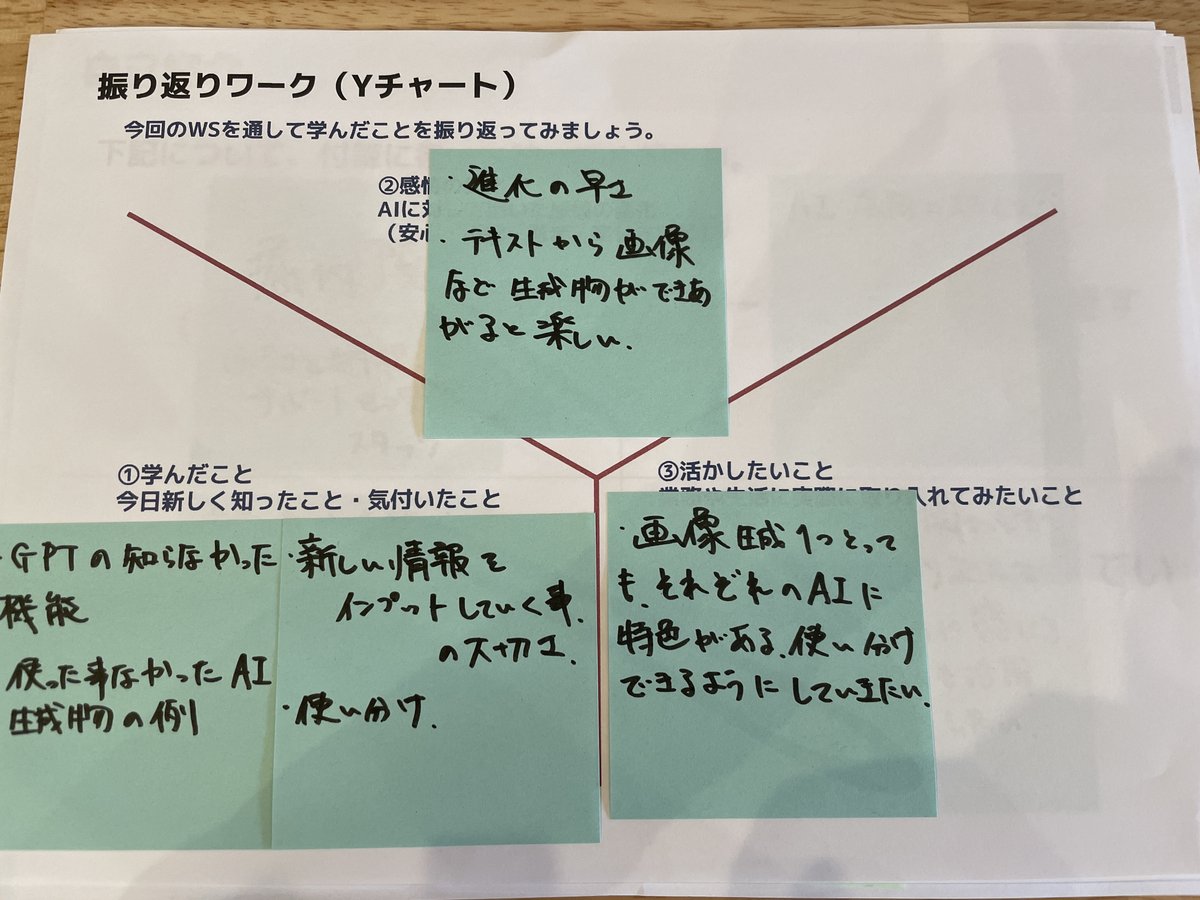

参加者の気づき・学び(まとめ)

今回のワークショップでは、参加者から次のような感想が多く寄せられました。

新しいツールへの驚きと時短効果

「これまで知らなかったAIがたくさんあり、Nano Bananaで画像編集をしたときに時短ぶりに驚いた」「その場でバナーを完成させ、実際の仕事にすぐ活かせた」という声が複数ありました。NotebookLMやNano Bananaなど最新ツールの紹介が、AI活用の幅を一気に広げるきっかけになったようです。AIに対する感情の変化

「AIに対して元々不安はなかったが、楽しさが倍増した」「一つのAIだけにこだわらず、いろいろ試してみたくなった」というポジティブな反応が目立ちました。実際に成果物ができる体験が、AIを「遠いもの」から「身近なもの」に変えたといえます。プロンプト設計の重要性に気づいた

「自分がいかにプロンプトを甘く書いていたかを再認識した」「データを分析してとだけ書いていたが、それでは伝わらないことに気づいた」「正しく指示すれば、より高品質な出力が得られると実感した」という学びが多く出ました。

その結果「今後は事前準備やリサーチをしっかり行い、人間側の交渉力・個性を磨くことが必要だ」という感想も。業務効率化の可能性を実感

「説明資料・画像・動画編集・情報整理など、AIが即戦力になる場面が多いと体感した」という声が多数あり、特にNotebookLMの長文要約やNano Bananaの画像加工といった最新機能が業務効率化のヒントになったという意見が多く寄せられました。

まとめと次回に向けて

今回のワークショップを通じて、参加者の皆さんは「AIを業務にどう取り入れるか」を具体的に考え、実際に手を動かしながら体感しました。

特に印象的だったのは、AIはもう実験的なツールではなく、日々の業務を確実に前進させる即戦力になりつつあるという実感が共有されたことです。資料作成やバナー制作といった具体的なアウトプットがその場で完成し、「一つの仕事が片付いた」という声が出たのは象徴的でした。

一方で、誤情報のリスクや固有名詞の扱い、依存への注意など、人間が最後に責任を持つ姿勢の重要性も再確認されました。AIが万能ではなく、人の判断や「らしさ」を加えることで初めて実務に馴染むことも共通理解として育まれました。

「Nano Banana」「NotebookLM」といった最新ツール紹介をきっかけに、新しい可能性に触れた参加者の多くが「もっと試してみたい」「業務に取り入れたい」と前向きな意欲を示していたのも大きな成果です。

今回得られた知見や気づきを基盤に、次回以降はさらに具体的な業務プロセスへの導入・定着に向けて深めていきたいと考えています。