まちづくり会社向け生成AIワークショップ 第2回レポート(2025/9/29実施)

はじめに

9月24日の第1回に続き、まちづくり会社「まちのtoolbox」様を対象とした生成AIワークショップの第2回を9月29日(月)に開催しました。

第1回では生成AIの基礎知識を学び、実際にツールに触れていただきましたが、第2回のテーマは「生成AIを業務に活かそう」。より実践的な内容として、実際の業務課題を生成AIに相談し、解決策を検討するワークを中心に進めました。

ミニワーク:おすすめ返礼品紹介を作成しよう

本格的なワークに入る前のウォーミングアップとして、ふるさと納税の返礼品を紹介するスライド、LP、チラシなどを生成AIで作成するミニワークを行いました。

ChatGPT、NanoBanana、NotebookLMなどを使いながら、都留市のおすすめ返礼品紹介を15分で作成。返礼品名、提供元、キャッチコピー、商品画像、商品プロフィール、おすすめポイントなどを含めた内容を、各自が自由な形式で作成しました。

浮かび上がった課題

実際に作業を進める中で、現時点でのAIツールの限界も明確になりました。

日本語テキストの精度:画像内の日本語テキストが正しく表示されず、中国語のような文字になってしまうケースが頻発

画像の挿入:Claudeでは画像を直接挿入する機能がないため、HTMLを編集する必要がある

著作権への配慮:有名人の顔の差し替えは著作権の理由で拒否されるケースも

「AIは使えるが、まだ人間の最終チェックと調整が不可欠」という共通認識が形成されました。

また、画像の日本語出力の精度が高くないので、「使える部分」だけ使い、例えば文字入力は別のツールで補うなどが必要だ、などの理解も深まりました。

インプット:実践的AI活用事例紹介

当社エンジニアが、より実践的なAI活用方法について3つのデモンストレーションを行いました。

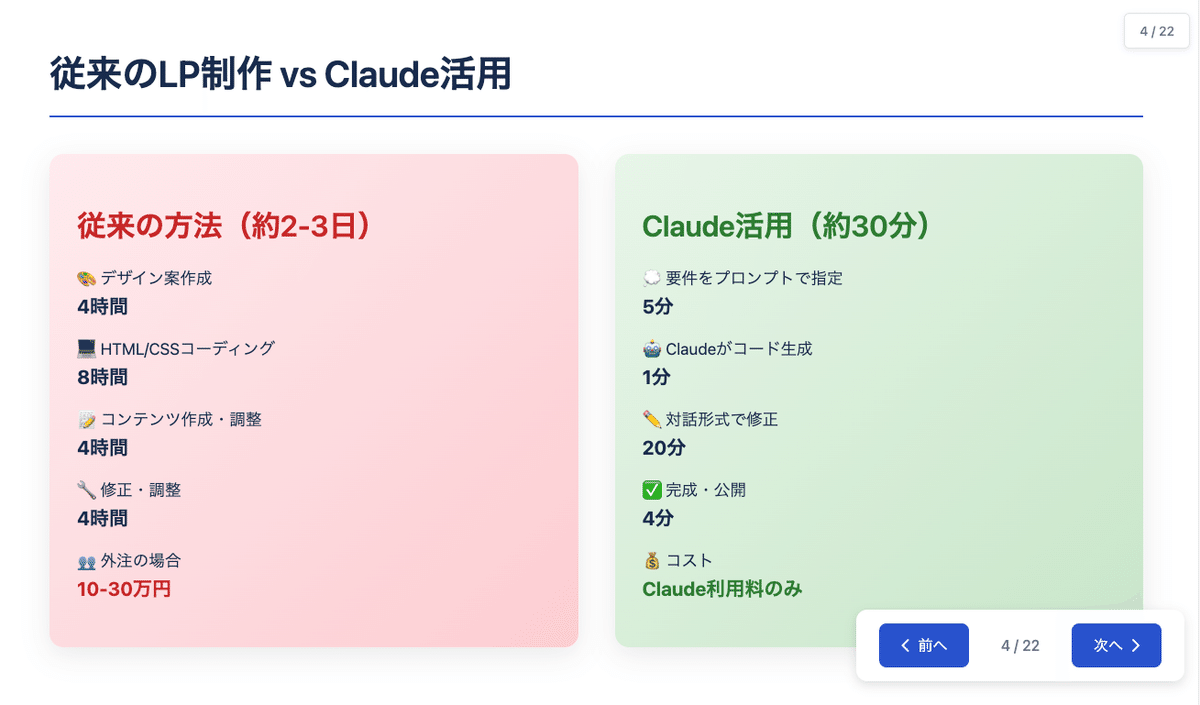

1. LP・チラシ生成デモ

従来の方法との比較

従来:デザイナーやプログラマーに依頼→2〜3日、約10万円

AI活用:要件を指定してクロードが自動生成→約30分、月3,000円(有料プラン)

都留市の観光PRページを例に実演。要件定義をAIと対話しながら作成し、それをもとにページを生成する手順が紹介されました。

2. DeepResearch

チャットGPTの「DeepResearch」機能を使えば、従来は人間がGoogle検索で複数サイトを巡回していた作業を、AIが自動で行ってレポートにまとめてくれます。

例として「他の自治体の生成AI導入活用事例」を調査すると、約10分間で33回の検索を実行し、15個のサイトからレポートを作成することが確認できました。無料プランでも1日1回使用可能です。

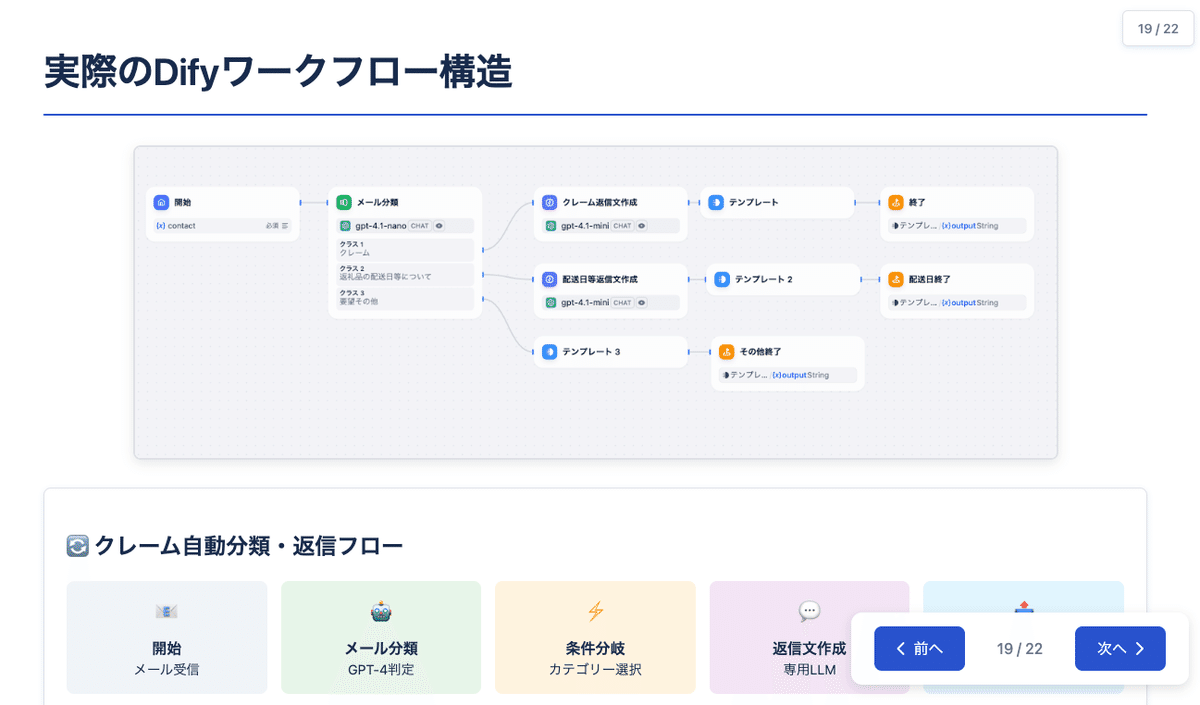

3. 定常業務のワークフロー化(Dify)

ふるさと納税の問い合わせメール対応を例に、Dify(ワークフロー自動化ツール)を使った業務効率化をデモンストレーション。

メール文章を貼り付けるだけで、「クレーム」「配送遅延」「その他」に自動分類し、それぞれに応じた返信文を自動生成。さらにメールシステムと連携させれば、受信した瞬間に自動で返信文を作成しておくことも可能だと説明されました。

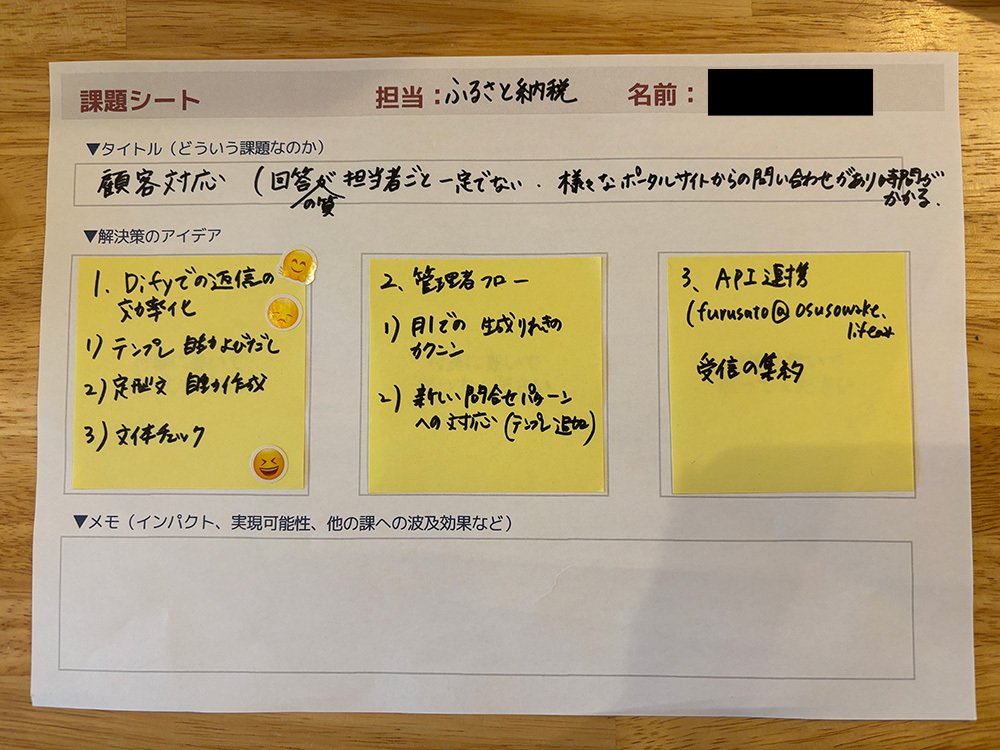

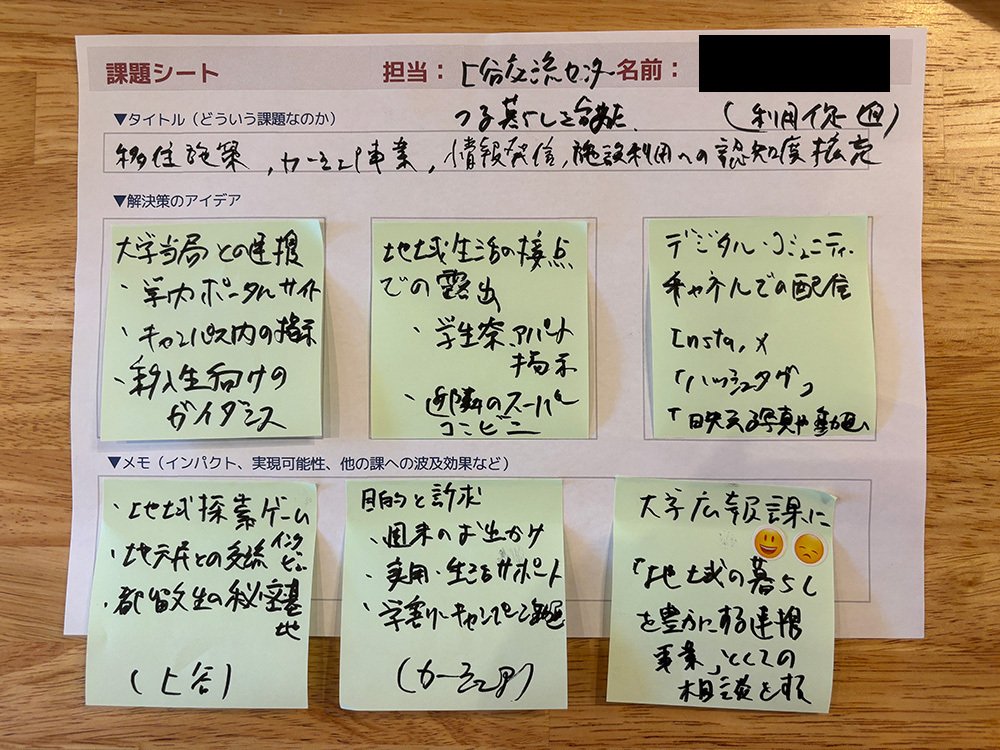

ワーク①:課題の解決策を聞いてみよう

参加者それぞれが抱える業務課題をAIに相談し、解決策を検討するセッションです。

ワークの流れ

課題シートに課題を記入→生成AIに相談→良いと思う解決策を付箋に書く

チームで共有

課題シートを張り出し、良いと思う解決策にシール投票(1人3枚)

参加者が挙げた課題と解決策(一部抜粋)

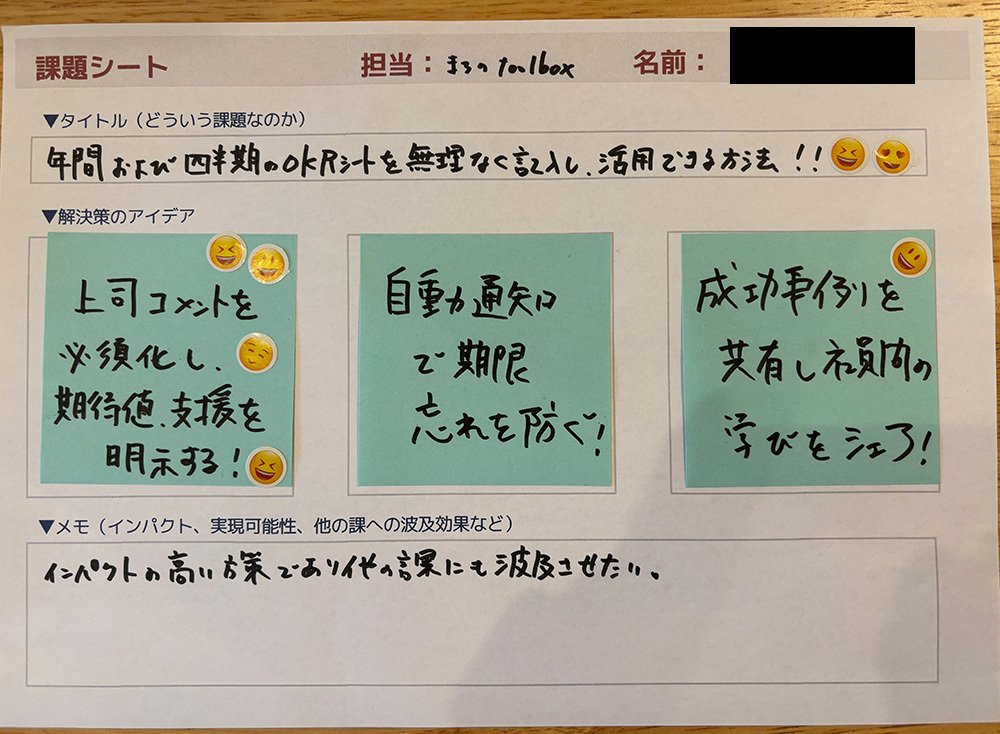

社員のOKRシートをリアルタイムで可視化

解決策:上司のコメント時に期待値を明示、自動通知の仕組み、成功事例の共有

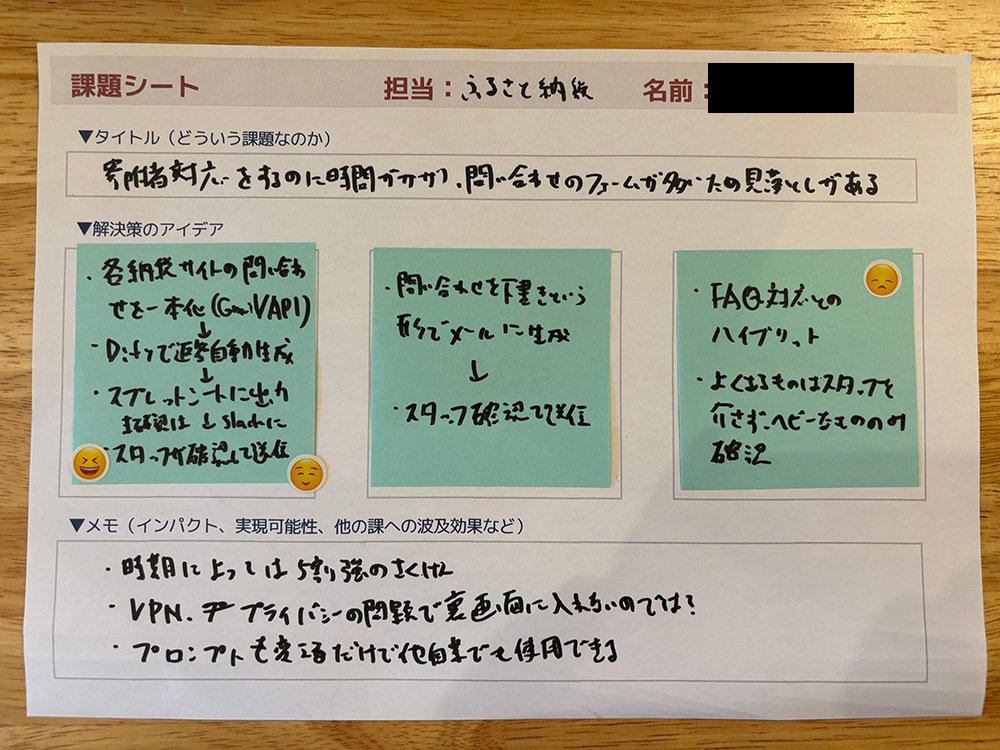

問い合わせ対応の効率化

解決策:Difyで自動回答、スプレッドシートで管理、Slackで返答忘れ防止通知

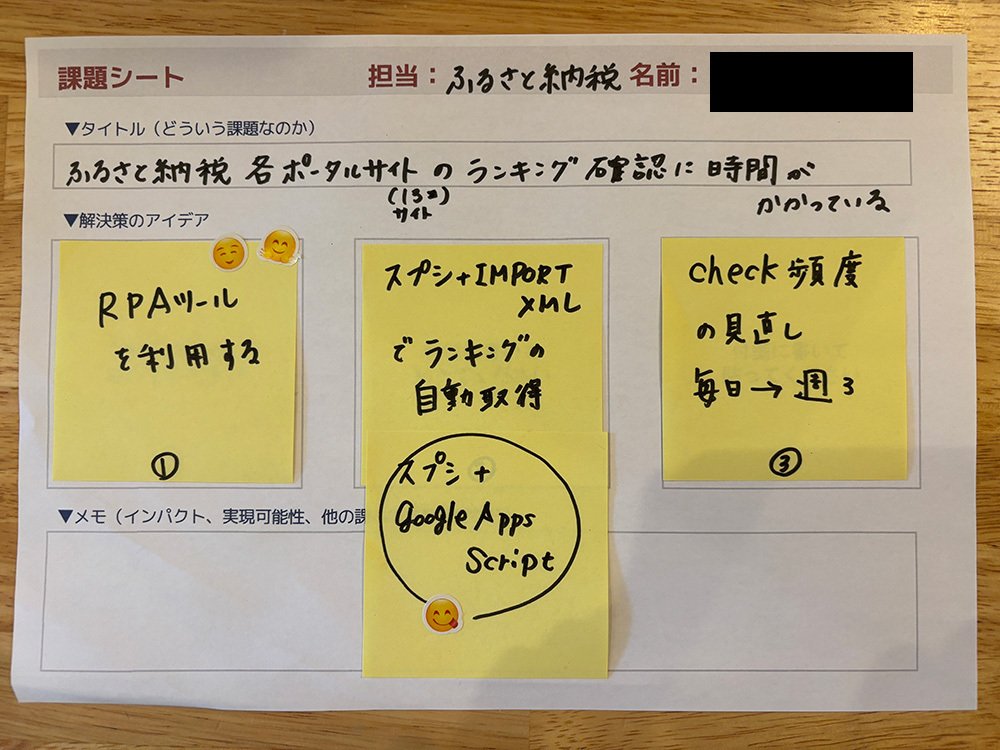

ふるさと納税ランキング確認作業の効率化

解決策:RPAツール、スプレッドシート + Google Apps Script

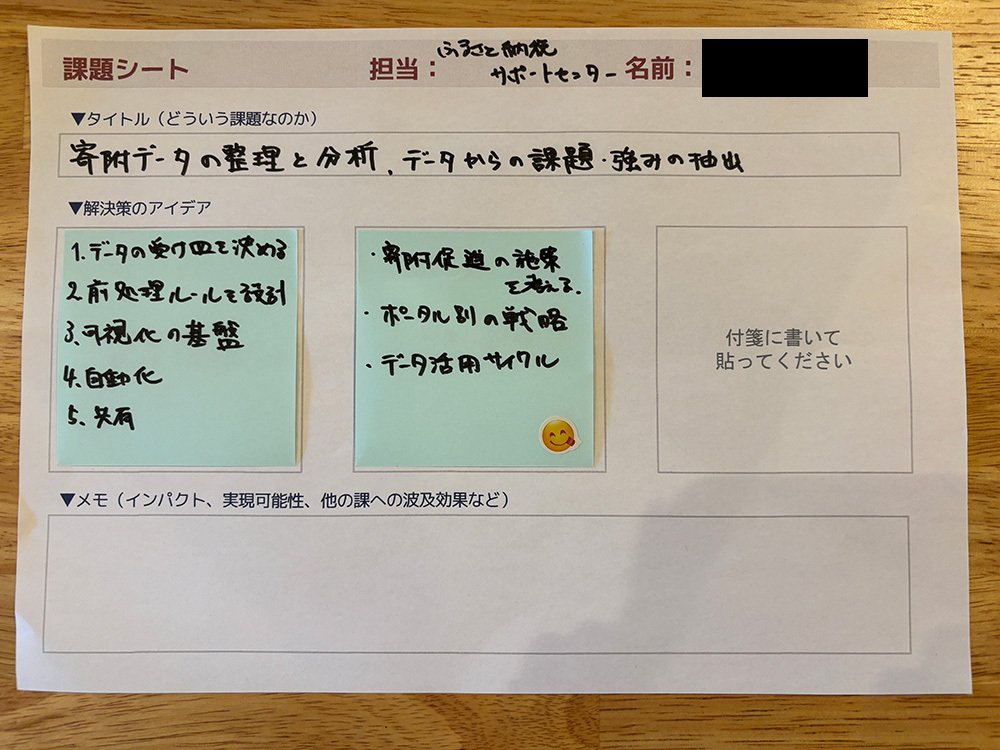

寄付データの整理と分析

解決策:データ受け皿の決定→前処理ルール設計→可視化基盤構築→自動化→共有

対応品質の統一

解決策:Difyでメール返信効率化、生成履歴の月次確認、API連携

認知度向上

解決策:大学当局との連携、地域生活の接点での露出、デジタルコミュニティでの配信

顧客対応のマニュアル化

解決策:フロー作成、テンプレート作成、Difyで自動返信増加

投票の結果、OKRの可視化とふるさと納税の事務処理関連に多くのシールが集まり、組織として優先的に解決すべき課題が可視化されました。

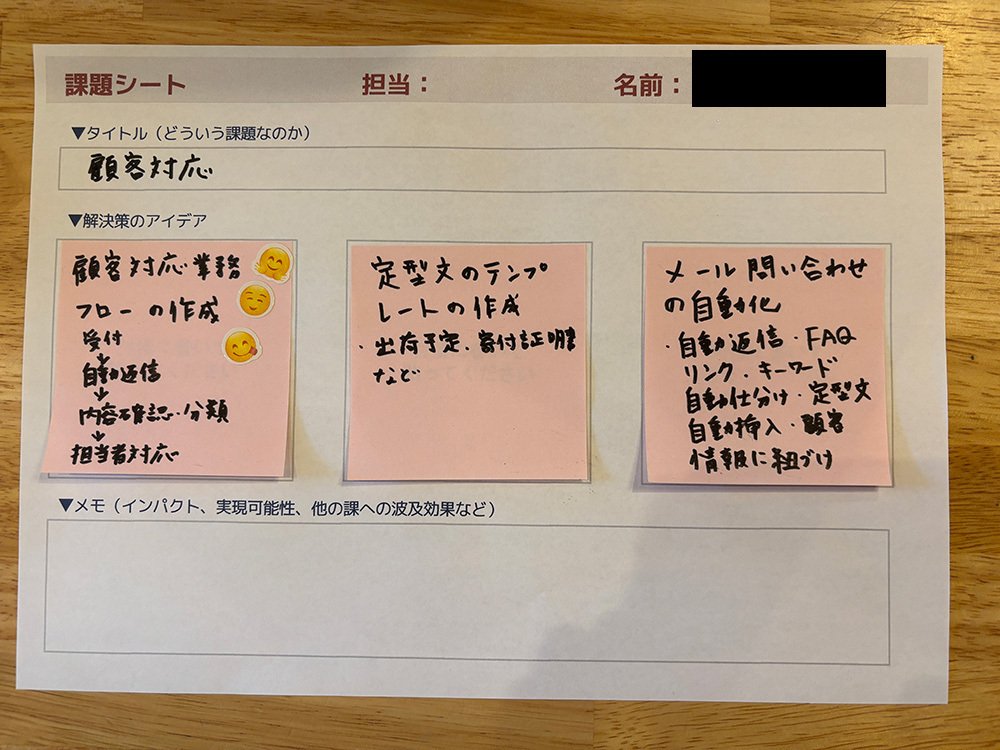

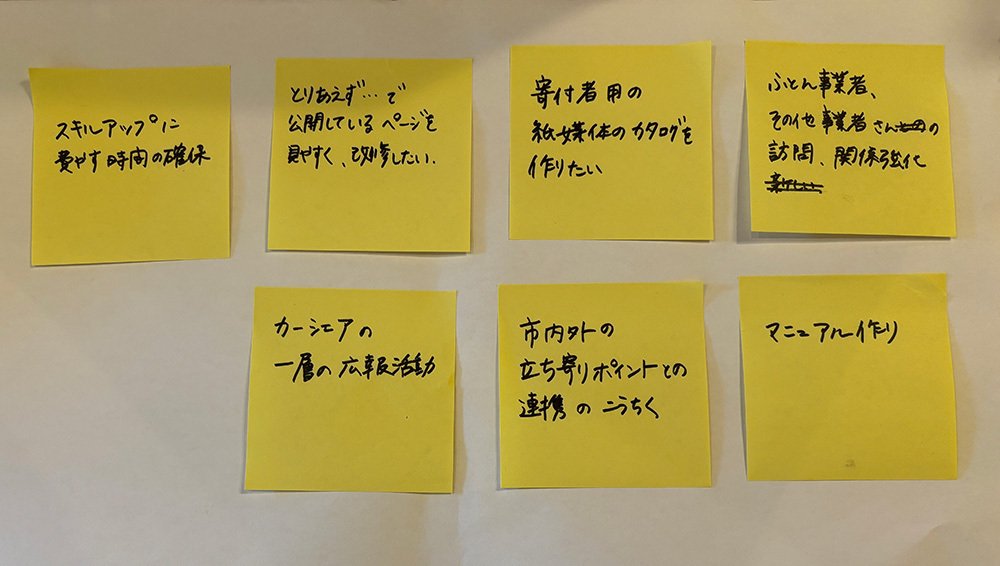

ワーク②:空いた時間の活用法を考えよう

AIで業務効率化が実現した場合、「もし1日2時間の余裕ができたら...」という想定で、その時間を何に使うかを検討しました。

Aチーム

社員とのコミュニケーション時間(最も重要という結論に)

データ分析のより細かい部分

OKRの整備とマネジメント

講座や人材育成

新しい技術やツールのキャッチアップ

クリエイティブの改善・新しい施策の立案

Bチーム

ふるさと納税返礼品の魅力を伝える記事やSNS投稿の充実

返礼品提供事業者との打ち合わせや関係構築の強化

カーシェアの対外的な広報活動

市内の立ち寄りポイント各店舗との連携構築

全事業のマニュアル整備

スキルアップ時間の確保

両チームとも「外に出る時間」「人と会う時間」の重要性を強調し、AI時代だからこそ人間性が大事だという認識が共有されました。

参加者の気づき・学び

「C-tableさん(当社)がお近くにいて質問できるのはありがたい。今日早速、対応に取り入れていきたい。空いた時間で対面での関係強化に気持ちを向けたい」

「AIが得意なところは任せて、営業や企画など人としてできることに注力したい。明日からの業務で的確にAIに出てもらい、人としてやるべきことに注力したい」

「Difyを使ったクレームメール対応など貴重な話が聞けた。AIを使って効率化して、他の業務にも携わっていきたい」

「自分ができることが増えた。いろんなツールの情報を取り入れて、実際に触っていきたい」

「DeepResearchやDifyなどすぐに活用してみたい。生成AIに興味を持ち、個人的にも週末にSunoで音楽を作ってYouTubeに3本投稿した。クリエイターになれて楽しかった」

「AIは道具であって、自分が本当にやりたいことのために使うのが正しい使い方」

「これからのまちのtoolboxの共通言語は『英語より笑顔よりプロンプトエンジニアリング』。AI時代の中で人間性が最も大事」

まとめ

今回のワークショップを通じて、参加者の皆さんは「AIを業務にどう活かすか」を具体的に考え、実際の課題に対してAIに相談しながら解決策を検討しました。

問い合わせ対応、ランキング確認、データ分析など、それぞれの業務課題に対してAIが実用的な解決策を提示し、すぐに実装できそうなアイデアが複数生まれました。同時に、画像内の日本語表示など現時点でのAIの限界も体験的に理解できました。

特に印象的だったのは、業務効率化で生まれた時間を「何に使うべきか」という議論です。両チームとも「対面でのコミュニケーション」「関係構築」といった人間にしかできないことの重要性を強調しました。複数の参加者の声にもあるように、AIを共通言語として組織に取り入れながらも、その先にある人間性を大切にする姿勢が明確になりました。

第1回で生成AIの基礎を学び、第2回で具体的な業務課題への適用を検討した今回のワークショップ。参加者の皆さんは、AIを「知っている」段階から「使える」段階へと確実にステップアップし、AI時代における「人間らしさ」とは何かを改めて考える機会となりました。